Le CAS(se) du siècle

« Non compensation de mesures obligatoires : Guerini, CAS Pension, PSC […] Je voudrais un peu minorer le sujet ; […] je veux dire : c’est pas Zola non plus, quoi. Excusez-moi : j’essaye de relativiser un tout petit peu la situation budgétaire des établissements. »

« Horizon Europe. […] Moi, comme mes prédécesseurs, avons harcelé les universités et les organismes en leur disant : “Bandes de nuls ! Déposez plus !” […] Les universités sont à la ramasse sur le sujet et c’est pas bien. Je veux dire : je suis désolé de dire ça comme ça, de dire ça aussi brutalement, mais honnêtement, il faut qu’ils se mobilisent sur cette question… »

Philippe Baptiste, ministre. Audition au Sénat du 29 octobre 2025 concernant le budget

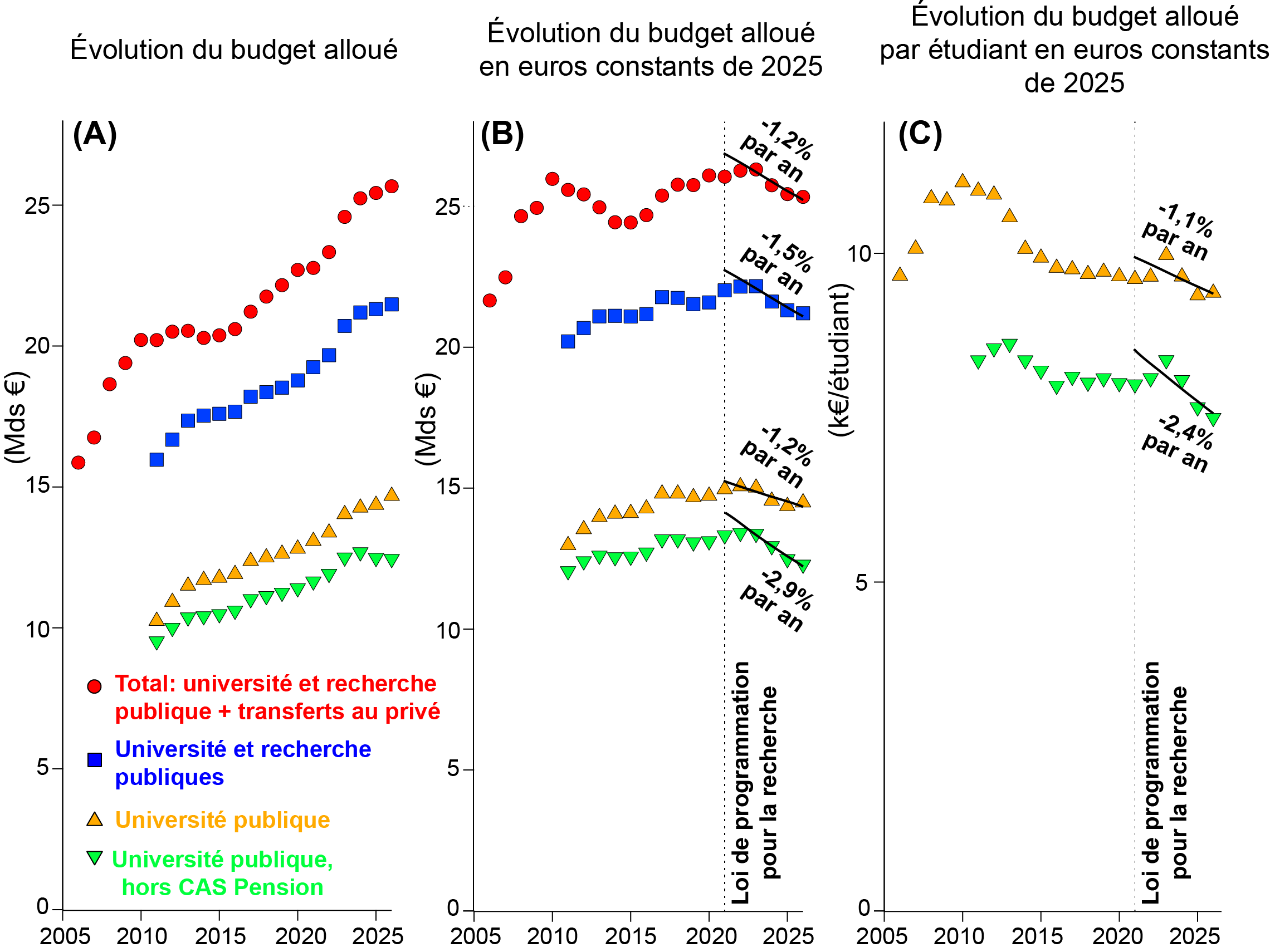

Comme chaque année, nous avons analysé l’évolution des budgets de la recherche et de l’Université à partir des documents budgétaires, résumée par le graphique suivant :

|

|

Budget total de l’Université et de la recherche (programmes 150, 172 et 193) décomposé en trois parties : la subvention pour charge de service public de l’Université publique (triangles orange), la subvention pour charge de service public de la recherche publique (écart entre triangles jaunes et carrés bleus) et la part de budget transférée au privé ou à des institutions publiques (écart entre carrés bleus et rond rouges). La subvention pour charge de service public de l’Université (triangles orange) comprend la contribution employeur du CAS pension, dont le taux a crû de 74,6% à 82,6% entre 2024 et 2026. Pour rendre compte du budget mobilisé pour l’Université et la recherche, les triangles verts montrent le budget obtenu en ramenant le taux de contribution employeur du CAS Pensions à 41,1%, selon la convention choisie par la Cour des Comptes. |

L’analyse budgétaire nécessite de calculer au plus juste le budget réel affecté aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche pour effectuer leurs missions de service public. Cela suppose de prendre garde à trois artefacts qui polluent les données budgétaires brutes :

- la (large) part de budget public qui finance le secteur privé,

- la part du budget fictivement affecté à l’Université et la recherche mais qui finance tout autre chose, l’archétype étant le budget d’équilibrage du CAS Pension,

- l’inflation.

L’absence de financement de mesures obligatoires comme le régime de protection sociale complémentaire (0,3 % du budget) conduit à une nouvelle baisse effective du budget des universités, à hauteur de 250 millions €.

Le jeu de bonneteau du CAS pension

Qu’est-ce que le CAS pension ? Il s’agit du Compte d’Affectation Spécial où sont versées les pensions de retraites des ex-fonctionnaires. Il comprend à la fois l’homologue des cotisations des employeurs du secteur privé, mais aussi le financement de dispositifs de solidarité ainsi qu’une subvention permettant au solde cumulé du CAS pension de ne jamais être déficitaire. Cette convention comptable est neutre pour le solde public puisqu’il s’agit de versements internes à l’État. Mais elle augmente artificiellement le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche (et de l’École dans son ensemble) alors qu’il s’agit de financer l’ensemble des pensions des retraités de la fonction publique civile et militaire, y compris ceux des services publics privatisés (Orange, PTT, etc) ou transférés aux collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation. Non seulement le budget affecté aux missions de l’Université et de la recherche publique est surévalué, mais deux années de suite, le taux de contribution employeur du CAS pension a été artificiellement augmenté de 4 points, passant de 74,6% en 2024 à 82,6% en 2026, contre 16,46% pour le secteur privé. En clair, l’artifice comptable permet à Bercy de baisser les budgets réels et d’inciter la bureaucratie de l’Université et de la recherche à l’embauche de contractuels plutôt que de fonctionnaires.

Le tour de passe-passe du CAS pension n’a rien de nouveau : comme nous l’avons longuement expliqué à l’époque, il était au cœur de la Loi de Programmation de la Recherche (LPR) dont l’objet était la baisse des budgets et surtout la dérégulation des statuts pour priver universitaires et chercheurs de leur protections statutaires. Pour effectuer des comparaisons entre pays, ou d’une année sur l’autre, il faut soustraire l’effet des augmentations de la subvention d’équilibre au CAS pension (triangles verts). Les courbes sont éloquentes : si le budget apparent est stagnant, le budget réel, déjaugé de l’inflation et du CAS pension chute rapidement depuis l’adoption de la Loi de Programmation de la Recherche. Alors que l’inflation liée à l’augmentation du prix de l’énergie après ouverture à la concurrence a été jugulée, la baisse du budget par étudiant entamée depuis 15 ans se poursuit.

« Steve said, ‘Have you ever noticed that when they need us, they talk about duty, but when we need them, they talk about budgets ?’

‘What are we supposed to do about it?’

‘Fight,’ Steve said.

Danny shook his head. ‘Whole world’s fighting right now. France, fucking Belgium, how many dead ? No one even has a number. You see progress there?’ »

Dennis Lehane, The given day

Quels objectifs politiques les choix budgétaires traduisent-ils ?

Le projet de loi de finances (PLF 2026) concocté par la nouvelle alliance majoritaire poursuit sans surprise la politique menée précédemment. En période de stagnation économique, la priorité est accordée à préserver les dividendes par plus de 200 milliards d’euros d’aides directes aux entreprises. Concernant la recherche, les 8 milliards d’euros de Crédit d’Impôt Recherche, dont les services d’évaluation de l’État certifient qu’ils ne servent à développer l’innovation qu’à la marge, seront sanctuarisés. La réforme du système de financement de l’apprentissage conduit à une baisse de 31% de l’aide financière aux employeurs d’apprentis (3,4 milliards d’euros en 2025 contre 2,3 milliards d’euros au PLF 2026). La prime à l’embauche d’alternants instaurée en 2020, d’un montant de 6 000 € euros, est conservée. Elle profite essentiellement au développement d’un secteur privé lucratif de très mauvaise qualité, au coût exorbitant. Un apprenti coûte ainsi 26 000 d’euros d’argent public, largement captés par le secteur privé, contre 5 500 € en moyenne pour un étudiant de l’Université. Il importe d’avoir les grandes masses budgétaires en tête : la subvention pour charges de service public de l’Université et de la recherche s’élève à 21 milliards d’euros, le crédit d’impôts recherche à 8 milliards d’euros et l’alternance à 25 milliards d’euros. Si le secteur public reçoit une part du budget dévolu au soutien de l’alternance, l’intégralité de la montée en charge du dispositif a été captée par le secteur privé.

Concernant l’enseignement supérieur et la recherche publique, les choix budgétaires traduisent deux objectifs politiques à temps court : (i) l’augmentation des frais d’inscription et (ii) la mise en extinction du statut de fonctionnaire pour les universitaires et les chercheurs. Il faut y ajouter la mise en œuvre à bas bruit et sans débat public de (iii) la mise en liquidation des organismes nationaux de recherche. Derrière ces trois objectifs, il s’agit de préparer (iv) la privatisation des secteurs rentables de l’Université. C’est l’objet du projet de loi Baptiste, qui a été présenté le 30 juillet en conseil des ministres. Le calendrier initial prévoyait un examen du projet de loi le 27 octobre par la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat.

Ces objectifs n’ont rien de nouveau : ils figurent dans le rapport Aghion-Cohen de 2004 qui se déroule depuis de manière imperturbable, par delà les alternances politiques. Dogmatique, dénué de tout fondement rationnel, ce rapport ambitionnait de transformer le système français issu de la Résistance pour le rapprocher des systèmes états-uniens et britanniques… qui s’effondrent aujourd’hui. Les faits sont cruels : les 21 ans, déjà, de réformes inspirées de ce rapport ont produit le décrochage scientifique et technique du pays. En 2000, l’Union européenne faisait presque jeu égal avec les États-Unis. Vingt-cinq ans plus tard, elle est devenue une colonie technologique, incapable d’innovation, et son retard dans tous les domaines économiques la frappe de vassalation. Cet effondrement scientifique, technique, industriel et économique, désastreux alors qu’il y a urgence à préparer la société à affronter le choc climatique et l’effondrement du vivant, a une cause centrale : le renoncement politique à toute ambition, à toute originalité, et la soumission intégrale au dogme d’un marché étendu à l’ensemble des activités humaines.

Tenir tête

Lorsqu’Aghion et Cohen ont théorisé la nécessité de réformer de manière « incrémentale » par étapes insensibles et difficilement lisibles, ils voulaient neutraliser par avance tout mouvement social porté par la jeunesse, prévenir des fiascos analogues à celui du projet de loi Devaquet. C’est aussi pourquoi le récent mouvement #BloquonsTout, constitué presque exclusivement de jeunes, a suscité tant de contre-feux, jusqu’à provoquer par anticipation la chute du gouvernement Bayrou. Nous sommes parvenus à l’avant-dernière étape du programme de transformation d’Aghion et Cohen : l’autonomie financière, c’est-à-dire l’augmentation des frais d’inscription. Les deux associations de défense de la bureaucratie universitaire, l’Udice et France Universités, y sont évidemment favorables. Loin d’être isolés, les mouvements de la « GenZ » font irruption un peu partout, de la Corée du Sud au Maroc, en passant par la Serbie ou Madagascar, pour porter l’idéal démocratique. La dérégulation des frais d’inscription constitue le déclencheur possible d’un mouvement de la jeunesse, imprédictible par nature. Notre devoir d’universitaires serait alors de nous porter à ses côtés pour tenter ensemble d’élargir l’horizon.