Saclay Graal

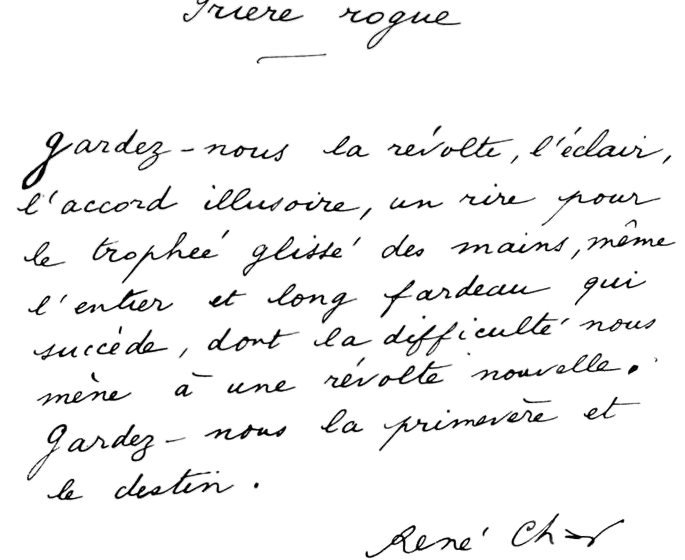

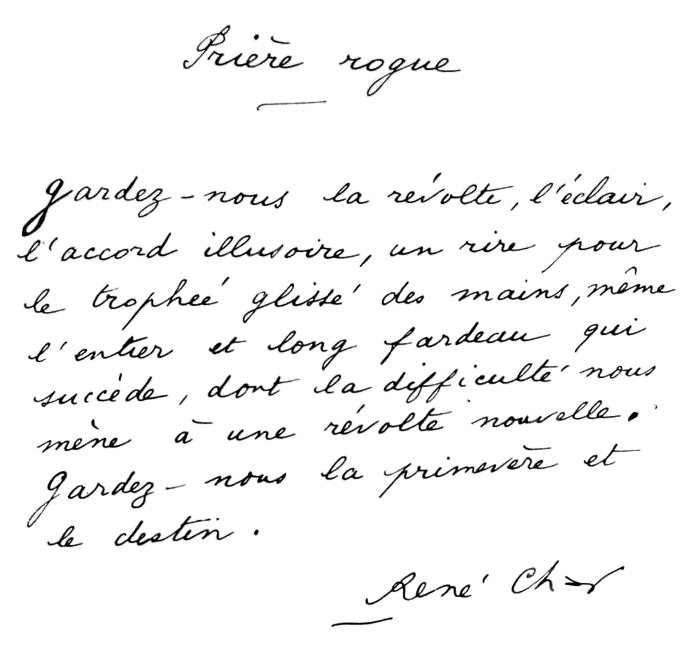

Prière rogue — Gardez-nous la révolte, l’éclair, l’accord illusoire, un rire pour le trophée glissé des mains, même l’entier et long fardeau qui succède, dont la difficulté nous mène à une révolte nouvelle. Gardez-nous la primevère et le destin.

René Char

Attaque de l’extrême-droite contre la liberté académique

La transformation du libéralisme managérial en autoritarisme illibéral n’a rien de spécifiquement français. La plupart des pays occidentaux traversent les mêmes phases de prise de contrôle de la presse, de suppression graduelle des libertés publiques, de forge à plein régime d’une société de surveillance et de contrôle empruntant ses outils techniques à Singapour ou à la Chine. Dans différents pays, déjà, des partis technocratiques se revendiquant du centre démocratique forment des alliances de gouvernement avec des partis ethno-identitaires, nourris de haines raciales, de fondamentalisme religieux et de nationalisme ras du front. En témoigne l’alliance à bas bruit entre la présidente de la Commission européenne, la démo-chrétienne Ursula von der Leyen, et la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, tête du mouvement néo-fasciste Fratelli d’Italia. L’ancien « cercle de la Raison » a renoncé aux méthodes doucereuses de fabrication du consentement, qui s’appuyaient sur des discours ostensiblement modérés, l’idée d’expertise, un « progressisme » technophile, l’adaptation nécessaire à un monde qui change, et la paix garantie par les accords commerciaux.

Aujourd’hui, la mue autoritaire conduit à des attaques sans précédent contre les chercheurs, les universitaires, les journalistes — celles et ceux qui participent activement à la fabrication de l’opinion, et dont beaucoup avaient voulu croire aux promesses de la technocratie « co-construite ». Aux tentatives de naturaliser une doctrine politique en lui conférant un vernis pseudo-scientifique, succède le recours permanent au mensonge, à la triangulation des idées de « l’adversaire » supposé et à la confusion. Nous y voyons les deux faces d’une même médaille, celle d’un rapport altéré à la rationalité démocratique. Côté pile : l’opportunisme de l’expertise, réduisant la science à une fonction instrumentale, la justification idéologique de l’ordre établi ; côté face : la guerre faite à la vérité, écrasée sous le régime des éléments de langage et autres mots d’ordre martiaux. Lorsque ne peut être vrai que ce qui est dit par le pouvoir, c’est seulement à l’intérieur de cette limite du dicible que la rationalité scientifique sera tolérée. Ainsi, l’étude scientifique du réchauffement climatique fut longtemps mise en avant tant qu’il s’agissait de vendre les mirages de la croissance verte, mais elle se vit reléguée aux oubliettes dès qu’elle eut invalidé le mythe selon lequel un système fondé sur la prédation pourrait prétendre incarner un quelconque « progrès ». Il semble que la « neutralité axiologique » ait changé de camp. Le retour d’un féodalisme barbare ne peut que s’en prendre aux institutions d’élaboration, de transmission, de conservation et de critique d’un savoir désintéressé, au service de l’idéal démocratique et du bien commun.

De communiqué de presse incendiaire en commission d’enquête parlementaire ad hoc, l’offensive contre les libertés académiques fait partie de ces terrains où l’alliance entre la minorité présidentielle et l’extrême-droite n’est plus dissimulée. Le néo-maccarthysme a pris le pli de l’antiphrase : en tentant de se draper dans la défense de la liberté académique, il dénonce le « militantisme politique », il revendique le « pluralisme » à l’Université, mais cherche en réalité à dissoudre le souci de l’exactitude et l’établissement scientifique des faits : l’horizon commun des droites illibérales est bien d’instaurer le règne du faux, où la rigueur de pensée cède la place aux fantasmes et au bavardage halluciné des talk-shows diffusés par les médias de M. Bolloré et consorts. La vitesse à laquelle l’espace de pensée et de confrontation rationnelle se rétracte confirme chaque jour le fait que la démocratie libérale ne vit pas de la désignation des dirigeants par le vote, mais bien de l’exercice des libertés effective de conscience, de manifestation, d’expression, d’information, et de l’autonomie du monde savant.

Saclay Graal

« Quand il pleut des pièces d’or, les pauvres n’ont pas de panier. »

Proverbe polytechnicien

Il se passe à Saclay ce qu’il ne se passe plus guère ailleurs : la communauté universitaire mène une bataille pied à pied contre la bureaucratie pour emporter la présidence de l’établissement. Pourtant, Saclay ne compte pas parmi les établissements prompts à s’enflammer politiquement — la géographie du campus, le peu de vie collective, la faible présence de sciences humaines y sont pour beaucoup. Trois facteurs conjoints concourent à cette résistance inespérée.

Si les universitaires ont graduellement abandonné la présidence des établissements à la nouvelle caste de bureaucrates, rarement issue des secteurs les plus rigoureux et imaginatifs de la profession, c’est que cette fonction n’est plus qu’une courroie de transmission de la paupérisation, de la précarisation et de la dévitalisation de l’Université. S’il arrivait que l’un des élus restaure des crédits récurrents pour la recherche, promeuve l’éthique et la liberté académiques plutôt que la foutaise, la recherche confirmatoire et l’inflation des promesses, restaure la collégialité, ou s’intéresse à la formation des étudiants, les budgets de son établissement se verraient aussitôt amputés. Cependant, la plupart des petits êtres tristes et gris du néomanagement n’ont pas besoin d’être ainsi disciplinés : ils ne sont pas achetés ; ils sont acquis, en toute bonne foi et en se persuadant souvent de la sincérité de leurs sermons creux sur « nos missions » et « nos valeurs ». Il y en a même sans doute quelques-uns pour se croire rétifs aux politiques gouvernementales, entre deux « dialogues stratégiques » avec le rectorat.

Mais, et c’est le premier facteur explicatif des événements actuels, Saclay a la particularité d’être too big to fail. La communauté universitaire qui y exerce en est en grande partie consciente. Elle ne semble donc pas touchée par cette hantise de voir le robinet budgétaire se tarir totalement. Deuxièmement, alors que six milliards d’argent public ont été investis dans le pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, l’Université n’en a rien vu et les collègues y sont aussi cramés qu’ailleurs, pour les mêmes raisons qu’ailleurs. Du reste, le sentiment de déclassement et de dépossession bureaucratique est aussi une affaire de précarité subjective. Troisièmement, les accompagnateurs syndicaux des présidences successives sentent désormais les effets du virage illibéral : ils ont perdu partout l’espace de co-production des contre-réformes qui leur tenait à cœur. L’heure n’est plus à susciter l’adhésion et le consentement, mais à écraser toute résistance et à dissoudre toute pensée. Dès lors, voilà les adhérentes et adhérents en colère, au point — défiance majeure — de s’enquérir du vote de leurs mandataires.

L’affrontement en cours à Saclay entre les bureaucrates et la communauté universitaire se focalise autour d’une question dont la technicité ne doit pas bloquer l’analyse : valider définitivement les statuts concoctés par la bureaucratie et en cours d’expérimentation, ou produire de nouveaux statuts permettant à la communauté universitaire de ne pas subir la dépossession et la prédation des moyens de travailler. L’enjeu est donc le choix entre la prolongation de la phase d’expérimentation ou la validation du projet des bureaucrates. Ces derniers disposent de statuts cousus main destinés à pérenniser leur prise de contrôle et ont tenté de coopter la totalité des membres extérieurs ; malgré cela, ils n’ont réussi à obtenir que 14 voix sur 36. Ce résultat jette le doute sur la seule compétence dont ils se prévalent : prendre et garder le pouvoir. Ils en sont désormais à jouer la montre, en proposant des candidats à la présidence dont le dossier scientifique ne leur permettrait pas même d’être auditionnés pour un poste de maître de conférences dans cette même université, dans le seul but d’enliser le processus électoral et de conserver Saclay sous contrôle d’un administrateur provisoire nommé par le pouvoir central, jusqu’à la date de la transformation en grand établissement.

Dans leur fuite en avant, ils ne respectent même plus le vote pipé par des règles qui leur étaient favorables. S’ils échouaient à bloquer le vote et si un président était élu avec l’appui de la communauté universitaire, on peut supposer que le gouvernement tenterait une nouvelle réforme du mode d’élection des présidents d’établissement, afin de marginaliser définitivement ces gêneurs que sont les universitaires. Le véhicule législatif est déjà trouvé : ce sera le projet de loi Retailleau, dont les premiers ballons d’essai fuitent opportunément, et qui contiendra les mesures coercitives permettant d’imposer ce contre quoi la communauté universitaire s’élève.

Saclay montre à qui veut bien s’y intéresser que la nouvelle bureaucratie managériale instaure partout des cacocraties. kratos, « le pouvoir » et kakistos, « les pires » : la cacocratie est le régime de pleins pouvoirs accordé aux plus incompétents. Le terme “cacocratie” (kakistocraty en anglais), est apparu dans un sermon prononcé par Paul Gosnold en 1644 pour décrire les dirigeants qui ont transformé une monarchie éclairée en une forme de gouvernement dépravée, dirigée par les pires éléments de la société, dans un contexte de guerre civile et de troubles politiques.

Ce qui se joue dans la bataille de Saclay, c’est la possibilité de tourner la page de l’héritage napoléonien pour concevoir un modèle d’Université néo-humboldtienne, utile à la société post-carbonée à construire dans les vingt ans qui viennent.

Au cours des deux premiers tiers du XIXème siècle, deux modèles universitaires antagonistes ont émergé en Europe, en réponse aux bouleversements politiques et sociaux de l’époque. En France, l’Université a été supprimée le 15 septembre 1793 en même temps que les corporatismes liés au clergé. Le modèle napoléonien a été mis en place en France à partir de cette quasi-table rase, en continuité avec les écoles professionnelles du XVIIIème siècle, mais en rejetant les ambitions universalistes et les ouvertures de la phase radicale de la Révolution. Ce modèle visait à fournir à l’État et à la société post-révolutionnaire les cadres nécessaires à la stabilisation du pays, en contrôlant étroitement leur formation et en évitant d’ouvrir un espace de liberté intellectuelle trop large. Le modèle napoléonien est caractérisé par la prédominance du modèle du Lycée et des Grandes Écoles, par la réglementation uniforme des programmes et par le monopole de la collation des grades par l’État.

Le deuxième modèle, qualifié de modèle humboldtien, a été conçu explicitement contre le modèle napoléonien et est généralement daté de la fondation de l’université de Berlin en 1810 sous l’impulsion de Wilhelm von Humboldt. Ce modèle donnait une dignité égale à la faculté de philosophie (qui regroupait alors les lettres et les sciences) par rapport aux trois autres facultés (droit, médecine, théologie). L’Université était définie comme la réunion des maîtres et des compagnons, entre l’Ecole (c’est-à-dire l’enseignement secondaire) et l’Académie, qui était la réunion des maîtres entre eux. Il ne s’agit pas d’idéaliser cette organisation, qui tient pour acquise l’absence de pouvoir décisionnaire des non-professeurs, voire leur absence de statut. Mais il y a des leçons à en tirer : le modèle humboldtien rejetait les écoles professionnelles et spécialisées à la française, qui ne répondaient pas à la fonction humaniste de l’Université, à savoir l’éveil à la science, l’encyclopédisme et la liberté de choix d’études possibles (Lernfreiheit). La recherche, bien que peu importante au départ, a fini par devenir l’un des traits distinctifs de l’université prussienne, avec une liaison étroite entre l’enseignement et la recherche.

Le modèle napoléonien a été adopté dans nombre des pays qui ont subi l’influence française, et a contribué à la création de systèmes d’enseignement supérieur centralisés et contrôlés par l’État. Le modèle humboldtien, quant à lui, a été admiré et imité dans le monde entier, et en particulier aux États-Unis. Si tous les systèmes connaissent depuis les années 2000 un grand mouvement de reprise en main par le néo-management et son triptyque bureaucratique « projet-évaluation-classement », il faut le répéter : la France n’a jamais connu d’Université humboldtienne. Certes, le système évolue : les pôles d’exaltation du capital culturel que sont Polytechnique (l’X) et l’ENS (Ulm) ont été supplantés comme lieux de reproduction des élites du pays par les pôles des élites intellectuellement dominées, mais socialement et économiquement dominantes : Sciences Po, l’ENA, HEC. Mais deux traits du modèle napoléonien subsistent : l’archaïsme des Grandes Écoles, incapables de contribuer significativement à la production de savoirs par la recherche, et la défiance de principe des gouvernements vis-à-vis de la communauté universitaire, dont une fraction encore importante a internalisé la fonction purement scolaire qui lui est assignée dans ce modèle. Le projet Saclay visait à consacrer l’abaissement de l’Université et le triomphe des Grandes Écoles, tout en offrant à celles-ci un vernis humboldtien permettant de faire bonne figure à l’étranger. Par une ruse de la raison, à laquelle la stupidité et l’arrogance des grands corps ne sont pas étrangères, ce projet a entrouvert la possibilité d’une université néo-humboldtienne richement dotée en moyens et en postes. Le gouvernement est en train d’en prendre conscience. Tous les coups seront permis contre nos collègues de Saclay pour les empêcher de reprendre le contrôle de leur métier : qu’ils sachent que notre solidarité leur est acquise et qu’ils portent aujourd’hui nos espoirs.