Ça ou la bête immonde

« City. Apparition de cinq hommes d’affaires, les chefs du Karfioltrust.

FLAKE : Sale époque ! »

La résistible ascension d’Arturo Ui (scène d’ouverture)

Bertold Brecht

Au programme de ce billet, trois actualités en image possiblement humoristiques, deux brèves — un appel à faire pleuvoir les motions sur le financement de la recherche et de l’Université, et l’annonce du séminaire Politique des Sciences du 18 février — et pour démarrer, un court texte analytique : sur la base de l’expérience trumpiste aux USA, qu’est-ce qui menace, ici, la liberté académique ?

« Et vous, apprenez à voir au lieu de faire les yeux ronds,

à agir au lieu de bavasser :

Dites-vous qu’une chose pareille a bien failli conquérir le monde !

Les peuples ont su la dompter, mais

que personne ici ne s’avise de triompher :

Le ventre est encore fécond d’où ceci est sorti en rampant. »

La résistible ascension d’Arturo Ui (Epilogue)

Bertold Brecht

Ça ou la bête immonde

Il faut en passer par le théâtre de Bertold Brecht (b.b.) pour se soustraire à la sidération que provoque le spectacle quotidien du pouvoir arbitraire, tyrannique, violent et grotesque aux Etats-Unis: sans relâche, Donald Trump et sa clique jouent La Résistible Ascension d’Arturo Ui. Cette fable transpose l’ascension d’Hitler, Goebbels et Goering à Chicago, et en fait des gangsters — et des bouffons sinistres — qui instaurent leur règne infâme sur le trust du chou-fleur en crise. Brecht met en scène la théâtralité du fascisme : il entend enrayer la fascination hypnotique qu’inspirent « les grands tueurs » et « écraser les grands criminels politiques sous le ridicule ». C’est l’un des enjeux essentiels du moment : remettre les Elon Musk et les Peter Thiel à leur place de minables risibles et dangereux.

L’ultime vers libre de la pièce est devenu un mantra pour celles et ceux qui pensent l’irrésistible ascension du fascisme parfaitement résistible : « Le ventre est encore fécond, d’où a surgi la bête immonde. » A ceci près que le texte brechtien (« Der Schoss ist fruchtbar noch, aus dem das kroch ! ») n’a fait surgir aucune bête immonde : il n’est question que d’un ça innommable ; ça rampe; ça sourd; ça flue; ça glue; ça veule; ça étouffe la pensée. Quand la bête immonde marque une rupture, sans commune mesure avec ce qui précède son surgissement, ça est déjà là depuis longtemps, latent, visqueux, qu’on se refuse à voir jusqu’à ce que ça prolifère.

Et ça nous regarde…

Le fascisme ne surgit pas. Il prolonge le moment qui le précède et s’installe graduellement, dans un brouillard de confusion et de désillusion, en affaiblissant les défenses immunitaires de la société civile, puis entre en phase d’accélération. Quels sont les instruments utilisés par l’alliance entre paléo-conservatisme MAGA, milieux d’affaire et techno-fascisme « libertarien » pour son offensive éclair contre l’Université, les agences fédérales de régulation et les sciences ? La terrorisation et la mise en œuvre d’une politique ethno-nationaliste, mais aussi et surtout, l’utilisation des agences d’évaluation et de financements, les licenciements de contractuels sans statut protecteur, les contrats d’objectifs et de moyens avec les établissements, la soumission des universitaires à la bureaucratie des « board of trustees ». Autrement dit, l’accélération des attaques contre la liberté académique aux USA passe par les outils du nouveau management : mise en concurrence, précarisation des statuts, contractualisation, contrôle par l’édiction de normes exogènes à l’éthique académique. Le même constat pouvait être fait depuis plusieurs décennies sur la soumission du monde académique en Russie — et ailleurs.

Les points de fragilité du système français vis-à-vis d’une offensive potentielle menée par une alliance des droites extrêmes ne tiennent en aucun cas au caractère constitutionnel ou non de la liberté académique, mais à l’ANR, au Hcérès, aux COMP 100% et à la mise en extinction du statut de fonctionnaire au profit de contrats. En fait de surgissement de bête immonde, ça rampe et ça décompose depuis vingt ans déjà. Il est temps de mettre fin à cette résistible ascension.

« Il y a deux choses qui m’ont toujours surprises : l’intelligence des animaux et la bestialité des hommes. »

Flora Tristan

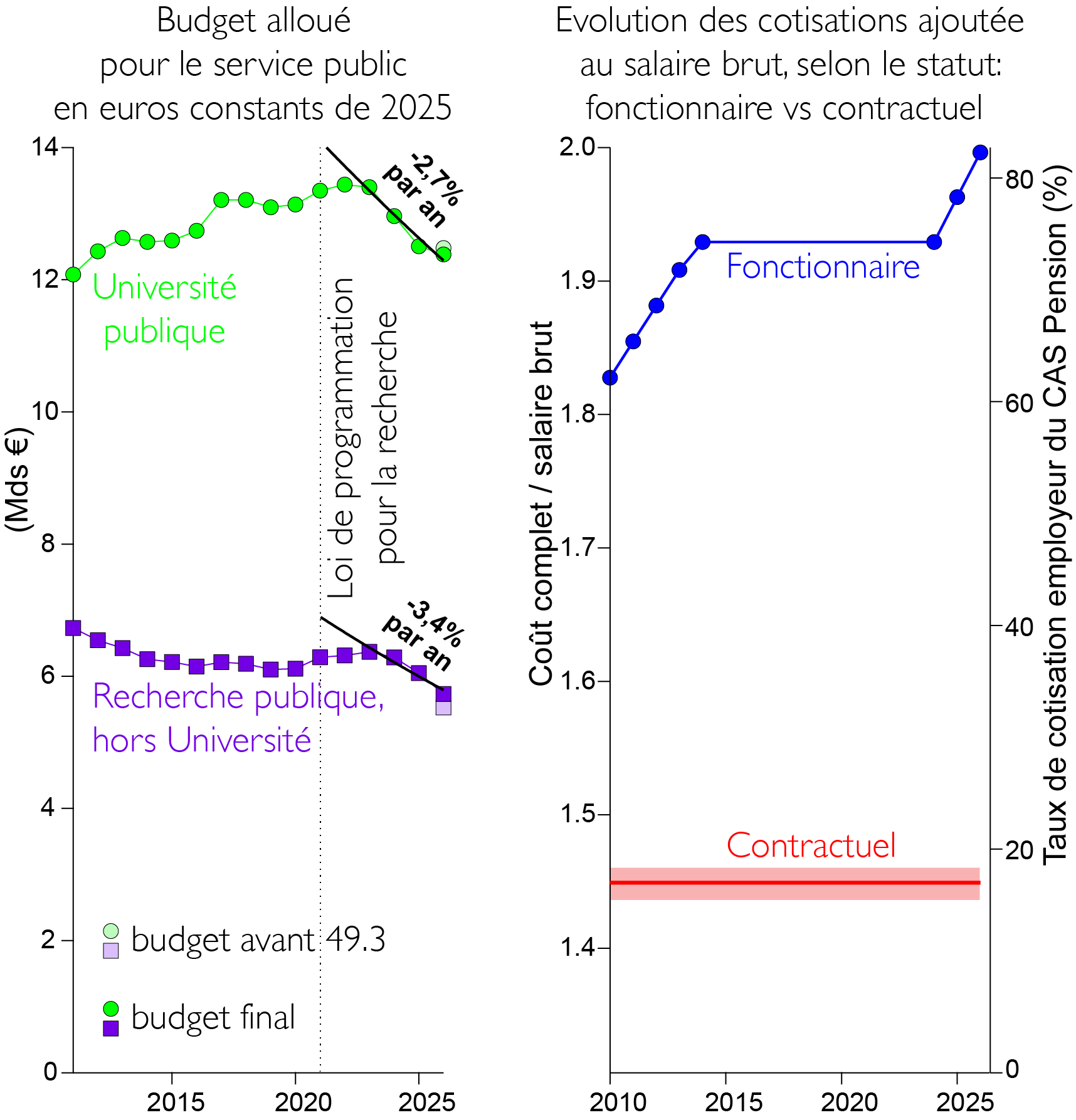

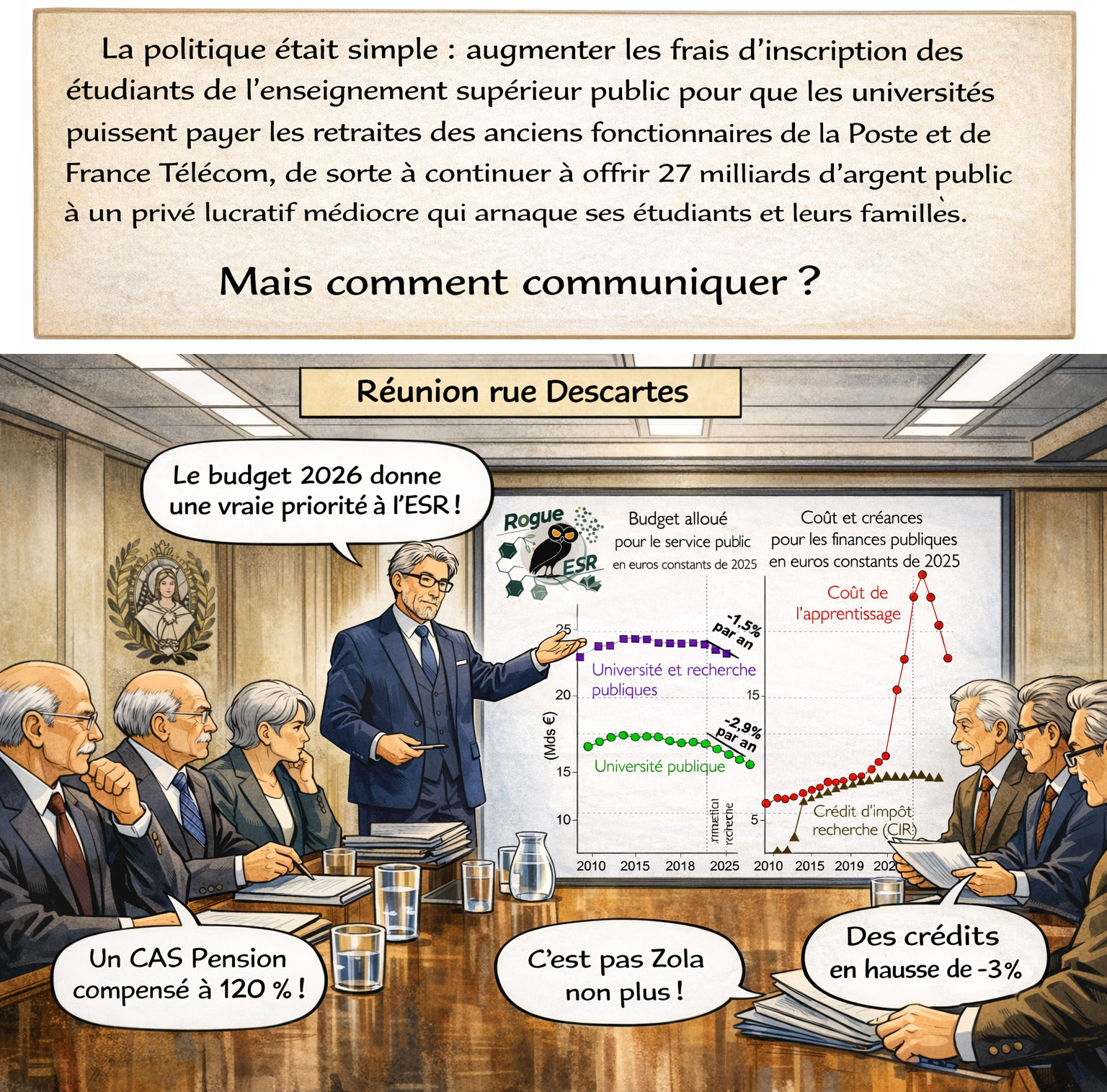

Non content de nous imposer un budget d’austérité délétère, le ministre Philippe Baptiste nous prend pour des imbéciles incapables de lire un budget : « Le budget pour 2026 donne une vraie priorité à l’enseignement supérieur et à la recherche. (…) Le CAS Pensions sera compensé au minimum à 75 % pour les universités, et nous essaierons d’aller au-delà de 100 % pour un certain nombre d’établissements qui sont en difficulté aujourd’hui. » Au cas où vous auriez un doute, cela n’a aucun sens. Pour en savoir plus, retrouvez nos billets sur le CAS pension :

Non content de nous imposer un budget d’austérité délétère, le ministre Philippe Baptiste nous prend pour des imbéciles incapables de lire un budget : « Le budget pour 2026 donne une vraie priorité à l’enseignement supérieur et à la recherche. (…) Le CAS Pensions sera compensé au minimum à 75 % pour les universités, et nous essaierons d’aller au-delà de 100 % pour un certain nombre d’établissements qui sont en difficulté aujourd’hui. » Au cas où vous auriez un doute, cela n’a aucun sens. Pour en savoir plus, retrouvez nos billets sur le CAS pension :

https://rogueesr.fr/le-casse-du-siecle/

https://rogueesr.fr/on-ne-baillonne-pas-la-lumiere/

https://rogueesr.fr/bonneteau-budgetaire/

Grain de sable : faire pleuvoir les motions sur le financement de la recherche et de l’Université

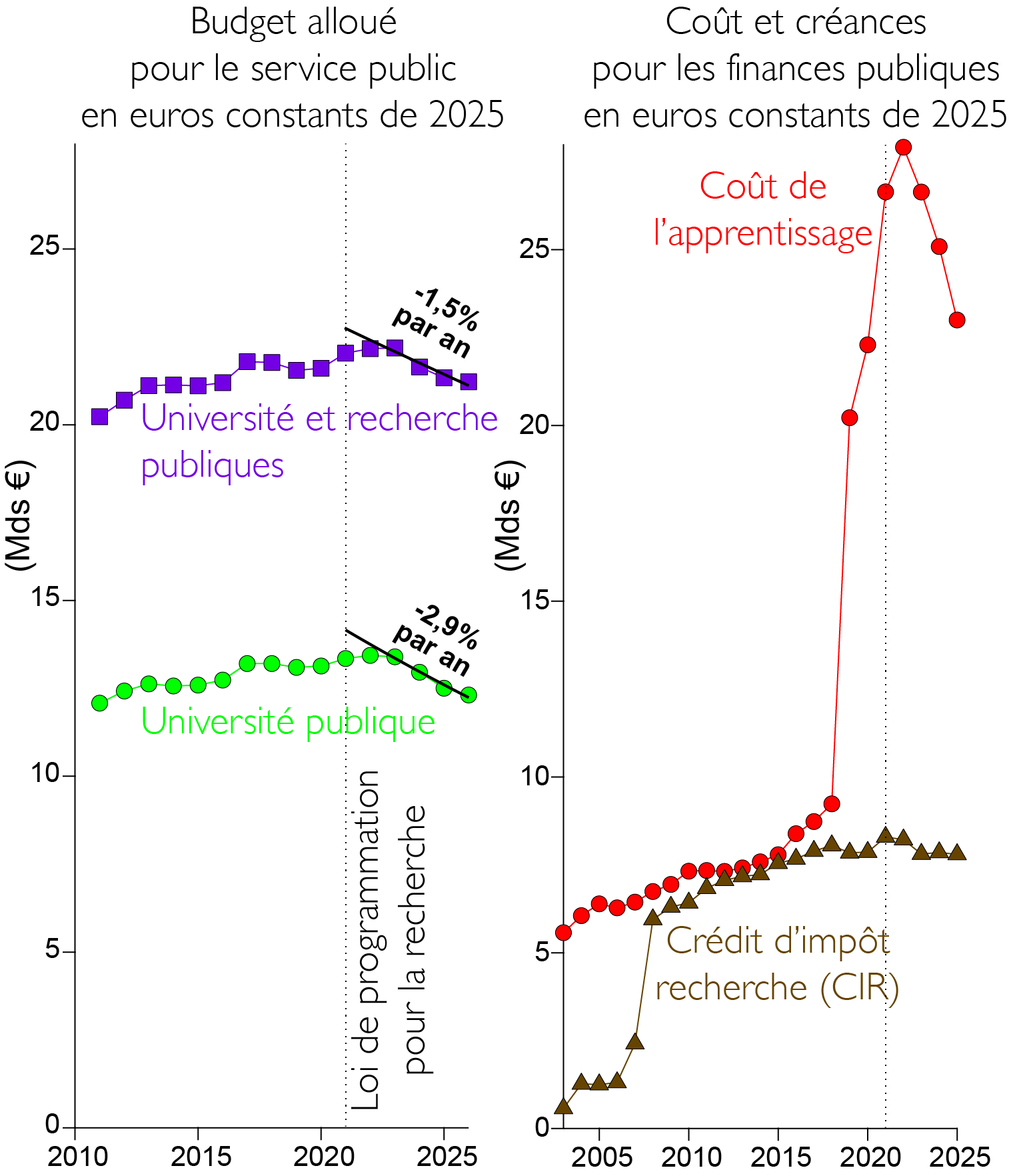

Jamais depuis vingt ans l’Université et les sciences n’ont été attaquées avec une telle intensité. Jamais la communauté académique ne s’est si peu fait entendre. Par un tour de passe-passe budgétaire, la totalité des universités a été placée en déficit, et, pour la première fois, le CNRS aussi. Des « Assises » fantoches se tiennent pour fournir des solutions clés en main — déréguler les frais d’inscription, supprimer le statut de fonctionnaire — à un problème nié par le ministre. La mise en laisse courte des établissements par des contrats d’objectifs, de moyens et de performance (COMP à 100 %) est en marche. Le gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée pour que le projet de loi Baptiste, ouvrant l’Université à la prédation privée, puisse être adopté avant la campagne présidentielle — mais en tout état de cause, après les élections municipales.

Nous appelons à mettre au vote, dans tous les laboratoires, toutes les composantes et tous les conseils centraux, des motions concernant ce budget d’austérité intenable, la nécessité démocratique de financer l’Université par l’impôt, l’importance des statuts protecteurs et la gabegie d’argent public dans le secteur privé, via l’alternance et le crédit d’impôt recherche.

Si vous êtes titulaire et ne comprenez pas le tour de passe-passe budgétaire du CAS Pensions, faites l’expérience suivante : comparez vos fiches de paie entre 2024 et 2026 à la ligne « 411050 CONTRIB.PC », calculez l’accroissement relatif et tirez-en vos conclusions. Pour ce faire, voici le site :

https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte

« Au fond, la rupture, ce n’est pas de vaincre l’ennemi, c’est de cesser de vivre dans le monde que cet ennemi vous a construit. »

Jacques Rancière

Le Hcéres a été sauvé de la disparition, bien que frappé d’obsolescence par les COMP. La loi rend nécessaire le Hcéres pour déréguler les statuts des universités (Grand Etablissement), préambule à une vague de privatisations si le bloc hybride entre ethno-nationalistes et paléo-conservateurs emporte la présidentielle.

Le Hcéres a été sauvé de la disparition, bien que frappé d’obsolescence par les COMP. La loi rend nécessaire le Hcéres pour déréguler les statuts des universités (Grand Etablissement), préambule à une vague de privatisations si le bloc hybride entre ethno-nationalistes et paléo-conservateurs emporte la présidentielle.

Pour en savoir plus, retrouvez nos billets sur le Hcéres :

https://rogueesr.fr/tribune-hceres/

https://rogueesr.fr/virer-debord/#hceres/

https://rogueesr.fr/supprimons-le-hceres/

https://rogueesr.fr/pourquoi-la-suppression-du-hceres-est-elle-necessaire/

Séminaire PdS du 18 février : une constituante est-elle la solution ?

La prochaine séance aura lieu le mercredi 18 février 2026 au 54 boulevard Raspail, 75014 Paris, de 18h à 20h30, en salle BS1_05/BS1_28 (niveau -1 i.e. au premier sous-sol).

Lien zoom: https://cnrs.zoom.us/j/96503600653?pwd=ZZeSyUra0EvEaDcQWiORMcpjB5bNq4.1#success

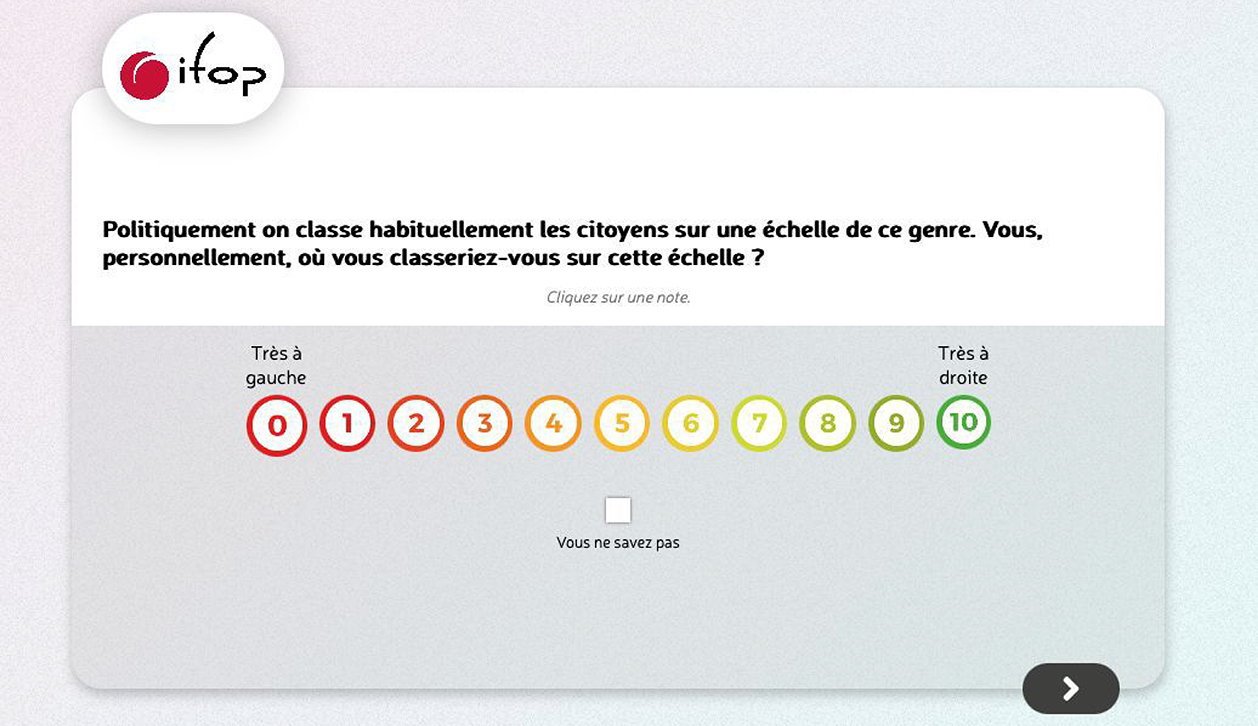

La montée des régimes dits « illibéraux », la défiance croissante à l’égard des institutions représentatives témoignent des dynamiques profondes de reconfiguration du lien politique. En France, ces inquiétudes se cristallisent tout particulièrement autour d’une dénonciation récurrente de l’hyper-présidentialisation de la Ve République et du déficit de médiations collectives dans la fabrique des lois. Las de dénoncer un coup “d’Etat permanent”, nombre d’acteurs politiques appellent à une réécriture du pacte fondamental, à un retour vers le moment constituant. Le salut collectif semblerait alors passer par l’élaboration d’une nouvelle architecture institutionnelle, apte à inscrire dans le marbre constitutionnel un ensemble de contre-pouvoirs robustes, voire à garantir, de façon performative, les droits fondamentaux et l’équilibre entre les pouvoirs. Dans cette perspective, les regards se tournent spontanément vers les juristes, les gardiens du temple normatif, ceux qui maîtrisent les formes légitimes d’énonciation du droit, et peuvent donner figure à cette aspiration diffuse à « refonder la République ». Cette séance de “Politique des sciences” entend ainsi revenir sur les attentes fortes qui pèsent sur les juristes en tant que membres de la communauté académique en position d’éclairer le débat public : la refonte de la constitution est-elle le seul horizon possible d’un renouveau démocratique ?

Renaud Baumert, professeur en droit, Université de Cergy

Lauréline Fontaine, professeure en droit, Sorbonne Nouvelle (autrice de la Constitution au XXIe siècle)

Samuel Hayat, CNRS, politiste, Retour sur 1848 et le “moment constituant”

Tout a été écrit l’an passé, sur le « Paris-Saclay Summit », meeting politicien associant le magazine illibéral Le Point, plaque tournante de la désinformation, du harcèlement de scientifiques et du piétinement de la liberté académique, et des politiciens conservateurs, sous l’égide de l’université Paris-Saclay. Cette participation d’un établissement public à un évènement gris, partisan, contrevient au principe de neutralité institutionnelle. Si vous connaissez des collègues qui collaborent à cette grand-messe confusionniste, n’hésitez pas à leur dire votre honte et à leur envoyer ce mémo sur Le Point :

Tout a été écrit l’an passé, sur le « Paris-Saclay Summit », meeting politicien associant le magazine illibéral Le Point, plaque tournante de la désinformation, du harcèlement de scientifiques et du piétinement de la liberté académique, et des politiciens conservateurs, sous l’égide de l’université Paris-Saclay. Cette participation d’un établissement public à un évènement gris, partisan, contrevient au principe de neutralité institutionnelle. Si vous connaissez des collègues qui collaborent à cette grand-messe confusionniste, n’hésitez pas à leur dire votre honte et à leur envoyer ce mémo sur Le Point :

https://rogueesr.fr/le-point/

Pour en savoir plus, retrouvez nos billets sur le Paris-Saclay Summit :

https://rogueesr.fr/sans-loi-sans-regle/#summit

https://rogueesr.fr/2025/02/24/#solidarity