Première partie : Réinstituer la liberté académique

Introduction — Le principe d’autonomie des universitaires et des chercheurs vis-à-vis de toutes les formes de pouvoir constitue la clé de voûte de l’Université moderne. Les libertés universitaires, que l’on rassemblera ici sous l’étiquette de « la liberté académique »[1] au singulier, composent un ensemble juridique, statutaire, procédural et normatif qui en constitue un pan indispensable. La définir est donc une nécessité pour refonder l’Université, en cohérence avec la société à laquelle nous aspirons. S’agit-il d’une liberté individuelle, assimilable à l’indépendance intellectuelle ? Faut-il y voir une liberté collective ? Si oui, quel est le corps auquel elle s’applique ? Il convient également de se demander si la liberté académique est une liberté négative, c’est-à-dire une absence d’interdiction et d’empêchement, une protection contre des menaces, ou une liberté positive, c’est-à-dire une liberté incluant déjà un contenu et une norme. Ceci pose immédiatement la question des conditions et moyens que requiert l’exercice effectif de cette liberté.[2] De la réponse à ces questions découle l’attitude à adopter face à une série d’interrogations subsidiaires. La liberté académique est-elle une liberté de tout dire, la dérégulation d’un grand marché de l’opinion ou une distribution équitable de la parole entre toutes les opinions ? Est-ce une liberté garantie dans les murs de l’Université ? Doit-on avoir une conception exclusivement juridique de la liberté académique ? Les libertés sont-elles garanties par des usages, par des règles écrites ? La bureaucratie universitaire, née de la sécession de la sphère décisionnaire vis-à-vis du reste du corps universitaire, est-elle compatible avec la liberté académique ? Entre autres questions.

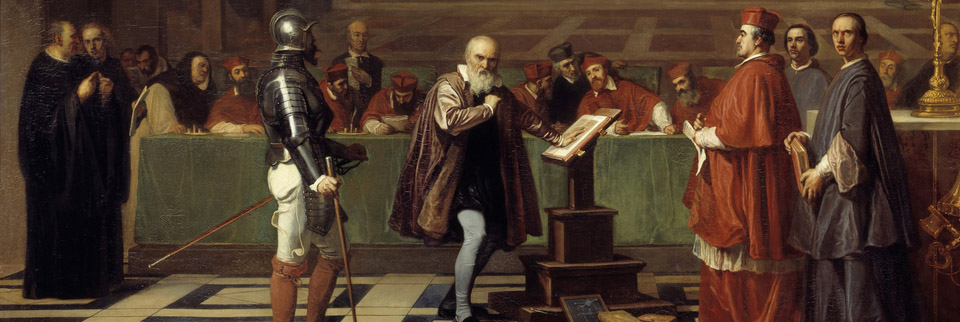

Les fondations historiques — Les franchises universitaires sont nées de deux ans de grève (cessatio) et d’exil des professeurs parisiens, après la répression meurtrière du milieu étudiant par les gardes de la ville en 1229. En avril 1231, une bulle pontificale de Grégoire IX y met fin : Parens scientiarum, l’université mère des sciences. Elle accorde l’indépendance et l’auto-gouvernement de l’université de Paris, libère l’enseignement de censures précédentes et instaure le droit de cessatio.[3]

La notion de liberté académique se charge d’un contenu collectif et positif au tournant du XVIIIème et du XIXème siècle, lorsque l’Université moderne naît de la réorganisation politique des États sous l’effet de la vague révolutionnaire. La création de l’université de Berlin par W. von Humboldt s’inscrit dans un projet politique général de refondation civique après plusieurs décennies de crispation contre-révolutionnaire. Les jalons théoriques en ont été posés par les Lumières allemandes radicales.[4] À partir de cette époque, au XIXème, en Allemagne puis aux États-Unis puis, lentement en France, l’Université devient un lieu de recherche. Après une redéfinition complète dépassant les « franchises universitaires », on parle alors d’akademische Freiheit au singulier puis d’academic freedom en anglais, d’où l’usage de « liberté académique » pour désigner le principe général, et « libertés universitaires » lorsqu’on les présente séparément.

Dans le modèle humboldtien, la polarité essentielle est celle entre la liberté de la recherche et la liberté de l’enseignement, définie à la fois comme liberté d’enseigner (Lehrfreiheit) et comme liberté d’étudier (Lernfreiheit). Cette triple liberté est garantie par l’administration de l’Université et par les pairs. De façon révélatrice, le président (ou recteur) d’une université humboldtienne reste élu pour une durée d’un an, généralement non-renouvelable consécutivement, et exerce uniquement une autorité morale. Ce modèle conserve de nombreux points aveugles : ainsi, seuls les professeurs de plein exercice sont éligibles aux postes décisionnaires, les autres enseignants, pourtant majoritaires, étant par là-même placés aux marges de l’Université, ce que symbolise le fait qu’ils sont souvent rémunérés par les frais d’inscription que paient les étudiants pour assister aux enseignements autres que les cours magistraux, qui sont gratuits et dispensés par des professeurs. De nombreuses inégalités, au premier rang desquelles l’exclusion des femmes, sapent ce système de l’intérieur. Pour autant, la remise en cause du fonctionnement de l’Université humboldtienne se fait sur le mode d’une critique interne : c’est parce que l’institution universitaire n’est pas à la hauteur du concept d’Université qu’elle doit être critiquée et transformée. L’Université humboldtienne est perpétuellement inachevée et son achèvement est l’objet de combats en son propre sein.

À la même époque, l’Université française est organisée comme une administration publique en charge d’un enseignement professionnalisant : les disciplines autres que le droit, la théologie et la santé sont en effet elles-mêmes essentiellement enseignées dans l’optique de former de futurs professeurs, tandis que la recherche s’exerce dans des institutions distinctes. La tentative d’importation du modèle humboldtien via la création de l’EPHE en 1868 reste d’abord marginale et à bien des égards ; c’est la fondation du CNRS en 1939, gage d’une plus grande indépendance laissée aux savants, qui marque l’institutionnalisation de la liberté académique en France.[5]

La liberté académique, bien que concept universel, a une histoire : elle doit être débattue entre pairs et réinstituée périodiquement après chaque phase de reprise en main par les pouvoirs politique, économique ou religieux.

L’autonomie des universités, ce faux-ami de la liberté académique — Avant d’aller plus loin, il est important de faire un sort à la notion d’« autonomie des universités », qui brouille parfois la perception que l’on se fait de la liberté académique. Cette notion s’applique en réalité aux établissements, les universités, ce qui en soi signale une régression importante par rapport au concept même de l’Université comme communauté de discours et de pratiques. « L’autonomie » en question devrait s’écrire au pluriel, puisqu’elle prend quatre formes, mises en avant par les réformateurs depuis le rapport Aghion-Cohen de 2004. L’autonomie administrative dote les universités d’un cadre juridique et d’un conseil d’administration inspirés des firmes de droit privé. L’autonomie de gestion des personnels accentue les relations de hiérarchie et place les recrutements sous la tutelle de la technostructure universitaire plutôt que des pairs, en systématisant le recours aux contrats de droit privés. L’autonomie pédagogique soumet l’enseignement à la mise concurrence croisée des étudiants (principe de sélection) et des formations (marché éducatif). L’autonomie financière, enfin, substitue le financement privé des études (crédit étudiant ou financement par les familles) au financement par l’État ; il implique la dérégulation des frais d’inscription à moyen terme.

L’autonomie financière et administrative implique de nouvelles attributions au sein des établissements universitaires (édition des fiches de paies, suivi des carrières, recrutement des contractuels, gestion des primes mais aussi communication, marketing et branding des « marques universitaires ») et en sous-traitance (cabinets de consultance pour la « stratégie » ou la réponse aux appels d’offre). Ce sont les « Responsabilités et Compétences Élargies » (RCE), qui impliquent un budget démultiplié et donc des questions financières et légales très techniques, et un accroissement des frais de fonctionnement administratif (souvent, +40%). Cette évolution a nécessité un investissement lourd en formation et en recrutement de personnels, pour exercer des tâches sans rapport direct avec les missions académiques. Deux sphères cohabitent désormais au sein des universités : la sphère académique, chargée de la création, de la transmission, de la conservation et de la critique des savoirs, et la sphère managériale, chargée de la gestion de l’établissement.[6] Elles ne doivent en aucun cas être confondues avec des corps de métier : les équipes présidentielles, composées en grande partie d’enseignants-chercheurs, sont d’éminentes représentantes de la sphère managériale, tandis qu’une grande majorité des personnels BIATTSS en soutien à l’enseignement et à la recherche appartiennent à la sphère académique. Ces deux sphères ont structurellement des intérêts divergents : dès lors, faut-il subordonner la liberté de la sphère académique à l’autonomie de la sphère managériale, ou le contraire ?

La loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) et la loi de programmation de la recherche (LPR) ont tranché en plaçant les moyens et leur utilisation au centre du fonctionnement universitaire, selon une stratégie de pénétration du gouvernement à distance.[7] Ce choix politique se traduit notamment par une inflation de services centraux éloignés des missions académiques, et le développement d’appels à projet internes comme outils de contrôle managérial.

Définir la liberté académique — La notion de liberté académique est constitutive de l’Université et son ensevelissement conceptuel opérée par « l’autonomie des universités » fait partie des problèmes à résoudre pour offrir un horizon pratique et institutionnel à la refondation de l’Université. Avançons donc vers une proposition de définition opérationnelle de la liberté académique qui puisse orienter nos propositions pour l’Université.

La liberté académique, comme liberté collective, est une liberté professionnelle qui est accordée aux individus que sont les universitaires, exclusivement en raison de leur appartenance à l’Université en tant que communauté. Ce n’est ni un lieu, ni une organisation : elle s’identifie strictement par ses normes, ses procédures et ses pratiques. La liberté académique est la liberté de poursuivre les missions afférentes à l’exercice du métier (produire, critiquer, conserver et transmettre les savoirs). Elle est la condition de possibilité de cet exercice. Elle s’organise autour d’un ensemble de normes éthiques et intellectuelles qui font l’objet de négociations et de rapports de force permanents au sein de la communauté universitaire.

De ce socle procède une série de libertés requises pour le bon fonctionnement de l’Université, notamment la liberté de publication et liberté d’expression dans les fonctions d’enseignement comme dans les activités de recherche. La liberté d’expression suppose un droit de critique, et notamment vis-à-vis des instances dirigeantes de l’État ou de l’Université : elle implique un droit d’examen qui n’est limité que par les règles de droit pénal. Ce privilège ne signifie aucunement que les universitaires sont au-dessus de la loi. De plus, la liberté académique des modernes implique le droit de se tromper : elle n’est pas une transmission d’un dogme, la Vérité, mais une participation à la recherche et la construction collective d’une forme temporaire mais partagée de vérité, protégée de l’opinion publique comme des velléités de pilotage.

On a là une clé d’explication particulièrement importante des tensions entre les universitaires et les différents pouvoirs : contrôler les universitaires, c’est contrôler cette vérité. Ce contrôle revêt une importance stratégique en temps de crise, par exemple sanitaire ou démocratique. C’est ce que nous verrons dans la deuxième partie.

La liberté académique présuppose des normes qui la bornent : l’intégrité, l’éthique professionnelle et la déontologie. L’intégrité intellectuelle engage le comportement du chercheur dans ses travaux et est l’enjeu d’un contrôle critique de la communauté, sous le regard de la société. Elle est sanctionnée dans les cas de fraudes, de falsifications ou de plagiat. Dans la dispute scientifique, elle interdit les procès d’intention, la culpabilité par association et les arguments ad hominem.

L’éthique professionnelle touche aux relations de travail au sein de l’Université : quand bien même il existe parfois des flottements juridiques ou réglementaires concernant certains sujets comme le choix d’une problématique de recherche par un étudiant de master ou de doctorat, les modalités de réponse à une sollicitation professionnelle ou la répartition des signatures sur une publication scientifique, on attend des universitaires qu’ils respectent des principes de gratification du travail des pairs, y compris des futurs pairs en formation. Cela est vrai à plus forte raison des questions pour lesquelles il existe un cadre réglementaire, comme le harcèlement sexuel ou moral, qui doit être considéré comme l’antithèse absolue de l’éthique universitaire et donc comme une violation du contenu positif de la liberté académique.

Enfin, la déontologie scientifique renvoie à un ensemble de règles touchant aux effets de la pratique universitaire sur les personnes concernées à l’extérieur de l’Université elle-même. Elle fait nécessairement l’objet de débats dans l’Université et entre l’Université et la société. On peut à cet égard citer l’apologie du racisme, du sexisme et de l’eugénisme comme des lignes rouges.

La liberté académique comme protection vis-à-vis de menaces — La liberté académique, tout en étant une liberté positive, revêt certaines caractéristiques d’une liberté négative, entendue comme « droit de ». Elle est une arme de défense contre toute intervention de pouvoirs extérieurs, politiques, religieux comme économiques, pouvant remettre en cause la nécessaire liberté dont jouit l’universitaire pour exercer correctement son métier. De ce point de vue, l’exercice de la liberté académique tend à construire un périmètre, le plus vaste possible et isolé des pouvoirs extérieurs, pour que la recherche de la vérité puisse s’y déployer sans entraves.

Cette liberté négative qui protège contre tout pouvoir implique une certaine clôture de l’Université, nécessaire pour pouvoir dire le vrai sur le monde. Cette liberté suppose l’affranchissement, c’est-à-dire la conquête de franchises par rapport à une situation d’assujettissement résultant d’un pouvoir exercé par des instances de domination. Elle est une liberté « contre », définie par son extériorité et son opposition aux autorités de tout type.

Elle est une auto-institution (d’où l’autonomie de l’institution dans sa gestion des objets de recherche et de la diffusion des connaissances construites) dans la définition même de son monde, de ses normes et de son contour. Nous y reviendrons dans la seconde partie.

La liberté académique comme liberté positive — Mais la liberté académique est d’abord une liberté positive, c’est-à-dire liée à un contenu normatif : l’engagement vis-à-vis d’une recherche collective de la vérité. Elle suppose donc une déontologie et une éthique intellectuelle. Cette éthique est contenue dans la liberté académique comme liberté collective : il incombe donc au corps universitaire lui-même de veiller à son respect, en se protégeant de toute évaluation hétéronome. Mais pour cela, il faut qu’existe un « Nous » universitaire conscient de soi, en lieu et place du libre jeu des entrepreneurs de soi-même et des bureaucrates.

Son exercice repose sur un certain nombre de conditions. L’Université n’est Université que si celles et ceux qui la constituent créent leurs propres institutions et choisissent leurs propres modalités d’organisation dans la lucidité, en connaissance de cause, après délibération collective. En un mot, l’Université ne peut être qu’« autonome », au sens d’autonomos « qui se donne à soi-même sa loi », et suppose libertés académiques, collégialité et indépendance à l’égard de tout ce qui peut en contrarier la maturation — à commencer par la mesure de l’efficience (excellence) de sa recherche ou de son offre de formation à l’aune de la performance monétisable. De là, la nécessité de trois garanties préalables : l’absence de contrainte sur le temps que requiert une recherche ; une garantie statutaire protégeant de toute pression externe ; la mise à disposition des moyens matériels requis pour travailler individuellement et collectivement. De ce fait, la précarisation des universitaires et le recours aux financements non-pérennes contreviennent à la liberté académique.

La question des recrutements des enseignants et chercheurs est donc un enjeu fondamental de la liberté académique, à trois niveaux : leur nombre bien sûr, dès lors que la liberté académique, comme liberté professionnelle collective, demande que la communauté universitaire ait les moyens humains de réaliser la liberté d’apprentissage des étudiants ; leur statut, ensuite, pour les raisons qui viennent d’être évoquées ; mais aussi leur organisation par la communauté elle-même : la liberté académique exige un recrutement par les pairs. Ce principe va à rebours du fantasme poursuivi par les réformateurs, celui de recrutements à la discrétion des bureaucraties locales ou nationales. Peu importe au fond qu’un recrutement soit biaisé ou non par une direction d’école interne, une présidence d’établissement ou un conseiller de la ministre : leurs implications contreviennent à l’exercice de la liberté académique. Les pairs souverains sont ici, d’une part, les pairs locaux, les plus à même de juger des besoins pédagogiques et scientifiques auxquels correspond un poste. Mais ce sont aussi les pairs nationaux, les seuls qui puissent garantir qu’un enseignant-chercheur n’est pas salarié d’une université, mais membre de l’Université. Différentes modalités précises de recrutement peuvent être imaginées sur cette prémisse, sur lesquelles nous ne reviendrons pas ici. Signalons toutefois l’importance d’une détermination du profil pédagogique et scientifique d’un poste par la communauté elle-même : l’échelon local (les collègues d’UFR et de laboratoire) est ici incontournable, même si le mirage de l’autonomie des établissements induit souvent des biais de conformisme et de conservatisme qu’une phase nationale de recrutement devrait venir combler.

La liberté académique est un principe qui n’est pas réductible à la dichotomie public/privé. Tout comme un groupe de financeurs privés, un État entrave l’exercice de la liberté académique dès lors qu’il capte des décisions académiques ou émet des oukazes, plutôt que de se constituer (seulement) en garant d’une politique dépassant les frontières académiques, comme l’aménagement du territoire. Le contrôle privé des universités aux États-Unis et leur contrôle public en France recèlent tous les deux des menaces, et chaque système suppose des modalités de garantie distinctes.

Où sont les menaces actuelles pour la liberté académique ? — Historiquement, la liberté académique a toujours été menacée par le pouvoir politique et les autorités religieuses, sur deux plans. On pense en premier lieu aux immixtions délibérées et aux phénomènes de censure, contre lesquels la liberté académique s’est construite négativement. La menace politique et religieuse concerne aussi le contenu positif de la liberté, par la promotion d’une éthique de conviction au sein de la dispute collégiale : les arguments d’autorité, le renvoi à une finalité extérieure à la science ou l’invocation d’une croyance ou d’une intime conviction personnelle peuvent certes intervenir dans le moment de la découverte scientifique, mais ne sont pas recevables dans une argumentation scientifique contradictoire. Aujourd’hui, les finalités propres à la sphère économique et technico-productive représentent une menace analogue et tout aussi directe, dans la mesure où le pilotage des politiques scientifiques est structuré par les concepts et les finalités de cette sphère (« économie de la connaissance »).

Ce conflit de finalités et de cadres de références entre différentes sphères prend des formes concrètes très diverses. Depuis une vingtaine d’années, des milieux affairistes et conservateurs, se disant parfois « libertariens » pour donner un air avenant à leur tropisme autoritaire, financent force think tanks et autres collectifs de « défense de la science » ou de « défense de la liberté d’expression à l’Université » dont l’objectif, en réalité, est précisément la remise en cause du contenu positif de la liberté académique. Ces acteurs promeuvent une conception individualiste et strictement négative des libertés universitaires, réduites à une liberté de « débattre de tout ». Ce discours fait généralement abstraction de toute référence à un appareil probatoire et ignore le caractère historiquement et collégialement construit des problématiques de recherche. Sous le mot d’ordre de « free speech », il s’agit d’utiliser l’Université comme caisse de résonance, voire comme caution intellectuelle de discours pseudo-scientifiques. En France, les velléités de reconnaissance universitaire de M. Laurent Alexandre en fournissent un bon exemple. L’enjeu pour ces milieux est de retracer les lignes de partage entre la parole légitime et la parole illégitime, en utilisant une conception frelatée de la liberté comme instrument de légitimation. Ces menées sont souvent le fait de bateleurs médiatiques, parmi lesquels figurent aussi quelques universitaires dévoyés. Il importe de souligner que leur stratégie de promotion intègre d’emblée l’éventualité d’une annulation (deplatforming) ou de contestations en marge de leurs interventions, la posture de martyr étant efficacement promue par la presse hebdomadaire. Cette intervention transgressive est alors retournée comme un signe de supposée originalité : le dernier tissu d’âneries à la mode devient « une vérité qui dérange » ou un « tabou que l’on brise ». Dans le monde anglo-saxon, la carrière médiatique d’un personnage comme M. Jordan Peterson[8] illustre bien l’efficacité de ces stratégies.

Parmi toutes les menaces, il convient d’en distinguer une, en partie endogène, qui rend difficilement tenable la position se contentant de réaffirmer l’importance d’un cloisonnement entre l’intérieur et l’extérieur de l’Université. La menace la plus pernicieuse est sans doute la prise de contrôle de l’Université par la sphère managériale, qui commence au centre même des établissements pour s’étendre jusqu’au plus haut des organes d’État : Ministère et Directions générales, mais aussi toutes les agences qui servent à régenter l’Université (ANR, Hcéres, CGI, etc.). Cette menace est particulière pour deux raisons.

D’abord, elle est interne et s’insinue dans toutes les facettes des métiers de l’Université, revêtant les formes du « projet », qui permet un pilotage en amont par le financement (ANR) et en aval par l’évaluation (Hcéres) selon des objectifs programmatiques hétéronomes et jamais discutés (CGI). Ce sont les universitaires eux-mêmes qui la mettent en œuvre, et finissent même par la réclamer, au détriment de leurs propres intérêts.[9]

Ensuite, le contrôle incitatif, managérial, neutralise le système immunitaire de l’Université : il est extrêmement difficile de se défendre contre ce que nous faisons nous-même. Ce type de pilotage, fondé sur l’individualisation des statuts et des financements, donc sur le carriérisme, joue sur la propension au marketing de soi qui peut se nicher derrière certains usages de la gratification par les pairs. À cet égard, il fait système avec la menace précédente, dont l’un des ressorts est aussi la compétition pour la notoriété couplée à la tentation du sensationnalisme.

Seconde partie : Dépasser le paradigme de la tour d’ivoire ?

« Excusez-moi, Monsieur le Ministre, nous ne sommes pas les employés de l’université, nous sommes l’Université. »

Simon Leys, Une idée de l’Université.

Intérieur/Extérieur — L’affirmation de l’autonomie du monde académique a conduit Simon Leys à définir son idéal dans les termes suivants : « l’Université a pour objet la recherche désintéressée de la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences, l’extension et la communication du savoir pour lui-même, sans considération utilitaire. »[10] La liberté académique délimite ainsi un intérieur de l’Université, où elle fonctionne comme liberté positive, et un extérieur qui n’a pas à être régi par les mêmes règles. Il convient donc de localiser au mieux le contour de l’Université, d’en définir une géographie.

De sa définition comme liberté professionnelle, découle un premier principe simple : la liberté académique ne s’applique pas à des activités extra-académiques, fussent-elles situées dans les locaux d’un établissement d’enseignement supérieur. Dans la logique de « marque » contemporaine, les bureaucraties des établissements universitaires ont encouragé des opérations de communication faites de « grandes conférences », de « master classes », de « concours d’éloquence » et autres « leçons » ex cathedra, soustraites à la dispute collégiale. L’ouverture légitime de l’Université à d’autres modalités de la parole et d’exposé du savoir, et par là à d’autres publics (ceux des universités ouvertes, des universités populaires, des conférences du Collège de France) ne saurait pourtant se confondre ni avec la pratique académique en tant que telle, ni avec une entreprise commerciale. Elle ne saurait faire de l’Université, avec son imprimatur, un espace publicitaire, peuplé de bateleurs médiatiques, de polémistes faussement transgressifs, de politiciens, venus chercher une légitimité dans le cadre universitaire ou, plus rentable encore, un chahut leur permettant de se poser ensuite en martyr médiatique.[11] Significativement, c’est sur les marges de l’Université que se concentrent désormais les polémiques, les malentendus et les tensions habilement orchestrées, entretenant une confusion entre la dispute académique et le débat médiatique. Cet imbroglio nuit à l’exercice et à la définition même du travail savant.

S’extraire de ce piège impose de repartir de la définition de la liberté académique comme une liberté à la fois collective et positive. En tant que liberté positive, la liberté académique impose une responsabilité sociale, un souci de l’intérêt général et une réflexion éthique propre à la pratique savante elle-même. En tant que liberté collective, elle demande de faire de l’Université un lieu de dispute collégiale affranchie des pressions extérieures et intransigeante sur son éthique et sa méthode. Mais si elle protège la diversité des vues exprimées par les pairs dans le cadre académique, si elle pense en outre la transmission des savoirs à des publics, l’Université n’a pas à légitimer la transformation de l’espace académique en tréteaux médiatiques ou mondains.

Protéger l’écosystème académique — Comment peut-on objectiver les critères permettant de reconnaître qu’une production appartient à la sphère académique ? Il nous faut d’abord écarter trois critères qui posent chacun des problèmes : la scientificité, l’appartenance disciplinaire et la question politique.

Distinguer la philosophie, la pseudo-philosophie médiatique et la non-philosophie, n’est pas une affaire de scientificité, pas plus que la distinction entre l’histoire, la pseudo-histoire médiatique et la non-histoire. La géographie disciplinaire, peuplée de spécificités épistémologiques, est irréductible à une différenciation binaire entre science et non-science.

L’enseignement universitaire est organisé en sorte de permettre l’appropriation progressive de prérequis disciplinaires, ticket d’entrée dont il faut s’acquitter pour entrer un jour dans l’arène de la dispute savante. C’est cette contrainte, parfaitement légitime, qui peut devenir une source de tensions quand les travaux à discuter mettent en jeu les frontières de disciplines institutionnalisées, soit parce qu’ils croisent les disciplines, soit parce qu’ils tentent d’en créer une nouvelle. Il n’en reste pas moins que les scientifiques issus d’une tradition théorique et méthodologique donnée continuent à être exposés à la dispute contradictoire de leurs collègues travaillant sur les mêmes objets d’études dans un cadre méthodologique différent. Et que ceux-ci n’ont qu’un effort minime à consentir pour s’approprier l’état de la recherche sur un sujet donné. L’intérieur de l’Université n’est donc pas davantage borné par des identités disciplinaires que par la scientificité.

Le caractère militant de certains domaines de recherche est un des arguments sur lesquels s’appuie aujourd’hui leur condamnation politique qui argue alors de leur prétendue non-scientificité. Or, non seulement la libido politique n’est pas interdite dans la production de savoirs exigeants et objectivés, mais la séparation propre et nécessaire à la dispute académique ne signifie pas que les disciplines, y compris les plus théoriques, se tiennent dans un espace éthéré, loin d’enjeux politiques perçus comme dégradants ou contradictoires avec le métier d’universitaire. Les universitaires ont plutôt à interroger la construction de leur ethos à distance de la chose politique. Ce qui rend scientifique une proposition n’est pas l’absence de biais (méthodologiques, épistémologiques, parfois idéologiques) dans la construction d’une question. Une proposition appartient au champ académique quand elle se soumet à l’examen collégial et contradictoire sans attendre des pairs autre chose que la maîtrise de l’état de l’art et une forme de probité en partage. Cette condition est strictement nécessaire, à défaut d’être forcément suffisante — dans nombre de champs, une bibliographie intègre et complète et un appareil probatoire sont par exemple indispensables. Le principe de disputatio et la reconnaissance par les pairs constituent donc le critère par lequel la quête collective de vérité par le monde académique se distingue spécifiquement.

Une stratégie commode pour se soustraire aux normes de la dispute argumentée est d’en appeler publiquement à une autorité politique ou à « l’opinion » pour trancher un conflit entre pairs, au risque que le pouvoir en question se prévale de cet appel pour intervenir directement dans les affaires de la science. Ce qu’il ne manque pas de faire. Un pouvoir politique ou médiatique, s’il intervient dans une controverse entre champs scientifiques, n’a aucune raison de le faire selon des critères académiques. Il en va peu ou prou de même lorsque les représentants d’un champ théorique disciplinaire s’emploient à faire pression sur les instances « scientifiques » d’un ministère pour évincer les représentants des écoles et disciplines rivales. On ne peut donc que s’inquiéter de voir une partie des controverses médiatiques récentes sur les studies et autres champs multidisciplinaires se placer d’emblée dans de telles positions d’appel à l’autorité bureaucratique (Hcéres) ou directement politique. Ces méthodes sont d’autant plus contraires à l’éthique universitaire qu’elles interviennent dans un contexte où il est évident que ces pouvoirs bureaucratiques et politiques n’ont plus besoin de prétextes pour faire main basse sur l’Université.

Relation de la sphère savante à la sphère politique — Qu’il existe un intérieur et un extérieur de l’Université n’implique pas que la recherche et l’institution universitaire soient séparées de la société. Dès lors que la liberté académique est définie comme liberté positive liée à un engagement collectif visant à la « recherche désintéressée de la vérité », la responsabilité des universitaires devant la société apparaît comme une partie intégrante de cette liberté. Et si le bien commun est la fin de l’activité d’enseignement supérieur et de recherche, ce que nomme sa qualité de service public, l’Université est bien alors une institution ancrée dans la société, et la liberté académique arrimée à la définition de ce bien commun.

Dans l’idéal démocratique, la sphère politique est conçue comme un espace public de délibération sur les objectifs à poursuivre collectivement et sur les moyens de mise en œuvre institutionnels et pratiques des règles que la société se donne. Cette délibération doit être informée, argumentée, rationnelle, publique et non pas ordonnée par un résultat préconçu : elle suppose une pluralité de rationalités en débat et une éthique de la confrontation, mais elle ne vise pas la recherche désintéressée de la vérité. C’est à ce titre qu’elle a besoin de la liberté académique : l’espace public de la délibération doit intégrer les savoirs désintéressés et construits à l’Université, pour que soient sans cesse (re)discutés les objectifs que la société s’est donnés.

Cela concerne d’abord la constitution même du corps civique : l’Université vise à former des individus autonomes, émancipés du déterminisme des origines sociales, en prise avec un monde qu’ils tentent de comprendre, et propres à investir et réinventer les imaginaires sociaux. C’est l’enjeu d’une formation scientifique exigeante, c’est-à-dire à la fois informée de l’état de la recherche et incluant un apprentissage à la démarche même de la pensée scientifique, à la dispute argumentée et factuellement étayée. Les capacités d’analyse critique et technique que développent les études universitaires sont nécessaires à la vie citoyenne. De ce point de vue, on ne peut que s’inquiéter de voir les établissements universitaires transformés en centres de diplomation et de certification de « compétences », comme le veut la théorie dite du « capital humain » qui sert de bréviaire aux réformes de ces vingt dernières années.[12] Cette orientation touche à la liberté académique dans la mesure où celle-ci inclut la liberté d’étudier, mais elle concerne aussi la santé politique d’une démocratie.

Cette question implique en outre l’Université comme communauté de savants, animée par son questionnement propre, qui crée le savoir comme un commun de la connaissance en dehors de tout intérêt particulier ou privé. L’Université suppose l’interrogation illimitée, qui ne s’arrête devant rien, qui ne se propose a priori aucune fin monnayable, et qui se remet elle-même constamment en cause. Bien entendu, la dispute scientifique permanente intéresse directement les citoyens dans un grand nombre de domaines, notamment ceux qui concernent la sphère technique. La crise environnementale dans laquelle nous nous trouvons, tout comme les questions sanitaires et médicales qui ont bouleversé nos vies et nos métiers depuis un an sont des exemples aigus du lien existant entre l’espace académique de la recherche et les besoins de la société. La crise du Covid-19 a d’ores et déjà montré par la négative la nécessité démocratique de laisser la science se faire dans sa temporalité propre. Enfin, dans un contexte de crise démocratique patente, si le politique doit se prendre lui-même pour objet de délibération, il est normal que les citoyens s’intéressent à des travaux juridiques, sociologiques, démographiques ou économiques sur l’état de la France contemporaine. On entre alors ici dans la zone grise où la parole scientifique court un double risque : celui d’être prise en porte-à-faux dans un débat public qui s’éloignerait de la norme définie plus haut, et celui de s’ériger en expertise stérilisant à la fois le débat politique et la dispute scientifique. Se poser en expert, en court-circuitant la délibération démocratique comme l’administration de la preuve, c’est toujours cesser d’agir en scientifique. La figure de l’expert, à la différence de celle du savant qu’elle a supplantée, dépossède les citoyens de l’action politique ramenée à l’exercice d’une simple gestion.[13]

Refonder l’interface entre science et société — Dans une perspective de refondation de l’Université et du système de recherche, nous nous devons d’ouvrir des pistes concernant l’interface avec la société. Dans une société donnant la primauté à la technique, l’exercice de la démocratie nécessite une formation aux modalités de raisonnement et à la pensée critique, à la science, à la technique et aux humanités. Cette formation doit être la pierre angulaire permettant de repenser le système scolaire dans son ensemble. Nous déplorons que le temps universitaire soit exclusivement pensé comme un temps de formation réservé aux jeunes adultes. Pour que la liberté d’étudier devienne effective, l’idée d’une allocation d’études supérieures de trois ans qui a commencé à être explorée et qui pourrait être garantie à tous les citoyens au cours de leur vie,[14] doit devenir une réalité. La possibilité de revenir étudier une année tous les sept ans dans sa vie d’adulte devrait être aussi prise en considération.

Refonder l’articulation entre science et politique nécessite d’évacuer la figure de l’expert. Il nous faut inventer des modalités d’information scientifique du débat public qui reposent sur des preuves plutôt que sur la notoriété, sur la critique, la dispute, ou la contradiction plutôt que sur la fabrication du consentement. Cela implique des changements profonds dans la formation et le fonctionnement de la haute fonction publique.

Car l’essentiel des acteurs de la sphère politico-administrative est désormais issu de formations non-universitaires. L’absence de formation à la recherche, fondée sur l’évitement de l’Université, de ce que l’on appelle parfois « les élites » explique en partie les errements de l’exécutif français en matière de politique de recherche-développement, et de façon plus directement dramatique, en matière de gestion des risques sanitaires. Non seulement la formation des hauts-fonctionnaires, à l’ENA notamment, repose sur un entre-soi qui les sépare de la diversité des territoires et de la société, mais on est fondé d’interroger la volonté des membres de ce corps d’être au service des citoyens, sa sincérité politique en un mot, l’argument de l’efficacité gestionnaire ne pouvant légitimer l’accès à l’exécutif politique et au pouvoir.

Il nous semble que seule la mise en place de contre-pouvoirs dans l’accès aux plus hautes charges de l’État, et plus largement la refondation de la haute fonction publique, pourraient mettre fin à la dérive managériale du politique et à l’indifférenciation des sphères publique et privée. En particulier, la fonction d’ingénieurs gestionnaires, compétents scientifiquement et techniquement, et capables de mettre en œuvre des politiques publiques, est à recréer.

Une rénovation de la vie politique passe par la réinstitution de l’Université. Les universitaires doivent défendre des institutions de recherche capables de protéger l’existence des travaux les plus originaux et leur diversité. Ils doivent retrouver des possibilités de mobilité géographique et scientifique, reprendre à la bureaucratie le pouvoir de nomination des pairs, se confronter aux nouveaux champs du savoir. Seule une recherche pensée comme un écosystème pourra trouver des réponses aux crises que nous vivons et à celles qui s’annoncent.

Terminons donc par cette réflexion de Cornelius Castoriadis (L’industrie du vide) en 1979 :[15] « Ce dont nous sommes tous responsables, en tant que sujets politiques précisément, ce n’est pas de la vérité intemporelle, transcendantale, des mathématiques ou de la psychanalyse ; si elle existe, celle-ci est soustraite à tout risque. Ce dont nous sommes responsables, c’est de la présence effective de cette vérité dans et pour la société où nous vivons. Et c’est elle que ruinent aussi bien le totalitarisme que l’imposture publicitaire. Ne pas se dresser contre l’imposture, ne pas la dénoncer, c’est se rendre coresponsable de son éventuelle victoire. Plus insidieuse, l’imposture publicitaire n’est pas, à la longue, moins dangereuse que l’imposture totalitaire. Par des moyens différents, l’une et l’autre détruisent l’existence d’un espace public de pensée, de confrontation, de critique réciproque. La distance entre les deux, du reste, n’est pas si grande, et les procédés utilisés sont souvent les mêmes. »

Troisième partie : Liberté et éthique académiques

Un troisième volet de notre triptyque sur la liberté académique, publié ultérieurement, est consacré l’articulation entre liberté et éthique académiques. Il ouvre sur la création d’une association et d’un fonds de dotation en faveur des libertés académiques.

[1] Ce texte doit beaucoup au travail de longue haleine d’Olivier Beaud en défense de la liberté académique.

Philippe Huneman Contre la censure, contre la liberté d’expression: la question de l’espace du dicible (2020).

[2] Sur les concepts de liberté négative et positive, voir : Positive and Negative Liberty. Stanford Encyclopedia of Philosophy (2003, 2016).

[3] Nathalie Gorochov, Les maîtres parisiens et la genèse de l’Université (1200-1231). Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes (2009) 18:53-73.

Nathalie Gorochov, Naissance de l’université (2016).

1229: D’une bagarre de taverne au droit de grève. France Culture (2019)

[4] Kant, Le Conflit des Facultés (1798).

[5] Jean François Picard et Elisabeth Pradoura, La longue marche vers le CNRS (1901-1945). Cahiers pour l’histoire du CNRS (1988, 2009).

Décret organisant le centre national de la recherche scientifique. Journal Officiel de la République française (1939) 71(259):12594-12595.

[6] Simon Paye, Différencier les pairs. Mise en gestion du travail universitaire et encastrement organisationnel des carrières académiques (Royaume-Uni, 1970-2010) (2013).

[7] Natacha Gally, Entre executive shift et gouvernement à distance : La genèse des politiques « pour l’excellence » dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche (2009-2012). Revue Française de Science Politique (2018) 68(4):691-715.

[8] Hannah Proctor, A Brief History of Jordan Peterson, Jacobin (2020).

[9] Philippe Aghion et Elie Cohen, Éducation et croissance. Rapport public du conseil d’analyse économique (2004).

[10] Simon Leys, Une idée de l’Université (2006).

[11] Philippe Huneman, Contre la censure, contre la liberté d’expression: la question de l’espace du dicible (2020).

[12] Michel Feher, Le temps des investis. Essai sur la nouvelle question sociale. La Découverte (2017).

Michel Feher, Facteur de production, entreprise, portefeuille : les métamorphoses du capital humain. Séminaire Politique des sciences (2020).

[13] Béatrice Hibou, La bureaucratisation du monde à l’ère néolibérale. La Découverte, coll. « Cahiers libres » (2012).

[14] Hugo Harari-Kermadek, Inventer l’Université et la recherche de demain. Séminaire Politique des sciences (2020).

[15] Pierre Vidal-Naquet, La critique du Testament de Dieu de Bernard-Henry Lévy, Le Nouvel Observateur (1979).