Comprendre la réforme des KeyLabs

Ce billet, outre un rappel des deux séminaires de recherche réflexifs sur l’ESR, traite des « KeyLabs », ces laboratoires de référence que le président du CNRS, par un coup de force inédit, entend valoriser au détriment de tous les autres. Le billet vise d’une part à expliquer cette réforme, et d’autre part à mettre à la disposition de la communauté académique des outils de mobilisation et à promouvoir la motion de défiance la contestant, qui a déjà été signée par 5 000 chercheuses et chercheurs :

https://framaforms.org/motion-de-defiance-pdg-cnrs-1736518552

« Le Comité national aura pour mission essentielle de définir en session plénière la ligne générale des recherches et les méthodes de travail. À chaque section incombera la tâche d’orienter et de développer les recherches relevant de sa compétence. Ainsi, le Comité national ne sera pas un organisme purement consultatif, mais constituera une assemblée délibérante et agissante qui assumera de véritables responsabilités et participera effectivement par l’intermédiaire de ses sections et de commissions composées de membres de diverses sections à la réalisation des programmes généraux élaborés en séance plénière. Un directoire choisi parmi les membres du Comité national assurera de façon permanente la direction scientifique du Centre. »

Ordonnance n°45-2632 réorganisant le Centre national de la recherche scientifique. Journal officiel, 3 novembre 1945, p. 7192-7194.

Le texte est signé de Charles de Gaulle pour le Gouvernement provisoire de la République française, de René Capitant, ministre de l’Éducation nationale, et de René Pleven, ministre des Finances.

« Nous n’arrivons pas à harmoniser tous les statuts. Nous n’avons pas la main sur les carrières de tous les personnels, même si nous les payons. Cela reste un frein. Les chaires de professeur junior ont permis quelques avancées, mais cela reste limité. Certains organismes de recherche essaient d’ouvrir des postes de chercheurs avec un peu d’enseignement, pour développer des profils mixtes et harmonisés, mais, tant que nous n’avons pas la main sur les ressources humaines et les carrières, nous restons bloqués. »

François Germinet, conseiller spécial en charge des sujets transversaux (sic) du secrétaire d’État. Source. NDLR : dans cet extrait, « nous », c’est eux, la bureaucratie, et non nous, les praticiens.

Séminaires réflexifs

Le séminaire « Sociologie des réformes universitaires et du gouvernement de la recherche » reprend le 21 janvier avec un exposé de Charles Soulié. Programme à retrouver ici :

https://acides.hypotheses.org/3297

Nous rappelons la séance de Politique des sciences avec Quinn Slobodian, Estelle Delaine et Michel Feher sur l’actualité de la recherche sur l’extrême-droite et l’autoritarisme, le vendredi 31 janvier 2025, 16h30-19h, salle Cavaillès, ENS, 45 rue d’Ulm. La séance peut être suivie en live à cette adresse :

https://youtube.com/live/pPqqN5b4JEI

Une pré-inscription est demandée aux personnes extérieures à l’ENS-PSL par un mail à : Po_des_Sciences@proton.me afin de fournir la liste des invités à la loge d’entrée.

« Sur les arêtes de notre amertume, l’aurore de la conscience s’avance et dépose son limon. »

René Char

Motion de défiance

La motion de défiance contre le démantèlement en cours du CNRS par sa bureaucratie a déjà été signée par 5 000 chercheuses et chercheurs, tous statuts confondus. Nous invitons à signer et faire signer cette motion et à aller la déposer en mains propres à M. Philippe Baptiste au ministère dans quelques jours :

https://framaforms.org/motion-de-defiance-pdg-cnrs-1736518552

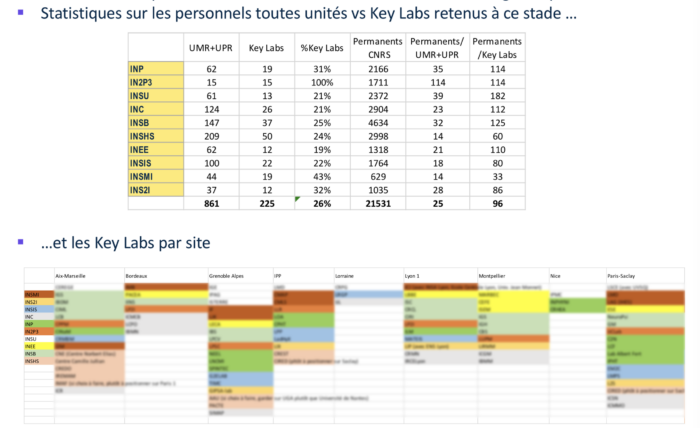

Sans doute faudra-t-il que trois quarts d’entre nous soient vêtus de haillons et un quart de tenues de chercheurs, pour faire écho à la décision du Président du CNRS, Antoine Petit, de flécher les crédits sur 25% des laboratoires, réputés être les plus performants, les fameux KeyLabs.

Pourquoi devons-nous arrêter ce processus de démantèlement ? Quatre raisons :

- Il appartient aux universitaires et aux chercheurs et chercheuses de prendre collectivement en main les décisions engageantes (domaines stratégiques, recrutements, budget, etc.) de la recherche comme de l’enseignement. Nous devons rappeler la bureaucratie au principe de responsabilité, la discipliner : M. Petit ne peut pas rester en poste après une tentative aussi désastreuse que cavalière.

- La réforme des KeyLabs est le prélude au démantèlement annoncé du CNRS par la dérégulation et la fusion des statuts et par la transformation en « organisme de programmes », ce vieux rêve qu’entretient la bureaucratie d’organisme de recherche sans chercheurs.

- La recherche est un écosystème. Personne ne sera à l’abri des conséquences de cette mesure ubuesque, des coupes budgétaires et du décrochage scientifique et technique qu’elle induira. En concentrant les financements sur une minorité de laboratoires jugés « stratégiques » selon des critères clientélistes opaques, la réforme creuse les inégalités territoriales et disciplinaires et marginalise 75% des unités de recherche.

- Cette transformation absurde et brutale, imposée de manière unilatérale par la bureaucratie du CNRS, a été décidée sans aucune concertation avec la communauté scientifique. Elle rompt avec les principes de collégialité, de démocratie et d’intelligence des processus de recherche qui ont toujours guidé le CNRS depuis sa création et elle amplifie la mise en compétition délétère entre les équipes.

Signer la motion de défiance n’est pas un acte de bravade, mais un premier geste indispensable pour défendre la liberté académique, la pérennité de nos métiers et l’avenir de la recherche publique, qui ouvre vers la possibilité de réinstituer un système de recherche et d’enseignement supérieur propre à juguler les crises que notre société doit affronter. Ouvrons l’horizon !

https://framaforms.org/motion-de-defiance-pdg-cnrs-1736518552

« Le premier ministre a bien mentionné devant les députés un « mouvement de réforme de l’action publique », qui passerait par une réduction du nombre et des crédits des agences et opérateurs de l’État, parmi lesquels les agences régionales de santé, Business France ou encore le Centre national de la recherche scientifique (CNRS). »

Ademe, CNRS, ARS… Les agences publiques dans le viseur du gouvernement. Le Figaro, le 15 janvier 2025.

Logo et affiches

Dans un contexte où le mouvement pour juguler le décrochage scientifique et technique doit gagner en visibilité et en rayonnement, il est essentiel de se différencier en créant une identité visuelle spécifique. Cette évolution concerne le logo et la charte graphique que nous avons rendus plus disruptifs et véritablement impactants. Adoptez dès à présent notre nouvelle identité de marque, placée sous le signe du jaune, pour votre communication professionnelle, votre site web et les photos de profil de vos réseaux sociaux : téléchargez la Version pdf ou la version png . Avec le jaune, on affirme haut et fort l’originalité de notre modèle de sorte que, demain, les gens identifieront le jaune à nos institutions, parce que le jaune est aussi singulier que notre système. Le déploiement d’affiches dans les ascenseurs, les couloirs, près des machines à café et des photocopieuses se fera de manière progressive en fonction des besoins et des mises en production des unités, au regard de la taille et de la diversité de nos établissements et de leurs réseaux de communicants. In fine, nous espérons un élan collectif de tout le réseau pour adopter aussi vite que possible cette nouvelle identité visuelle, et faire entrer la communication du mouvement dans une belle dynamique de transformation.

. Avec le jaune, on affirme haut et fort l’originalité de notre modèle de sorte que, demain, les gens identifieront le jaune à nos institutions, parce que le jaune est aussi singulier que notre système. Le déploiement d’affiches dans les ascenseurs, les couloirs, près des machines à café et des photocopieuses se fera de manière progressive en fonction des besoins et des mises en production des unités, au regard de la taille et de la diversité de nos établissements et de leurs réseaux de communicants. In fine, nous espérons un élan collectif de tout le réseau pour adopter aussi vite que possible cette nouvelle identité visuelle, et faire entrer la communication du mouvement dans une belle dynamique de transformation.

Téléchargeons-les, imprimons-les et affichons-les dès à présent !

D’autres affiches, reçues par courrier électronique, dont nous déclinons toute responsabilité quant au mauvais goût:

« Supprimer des agences, c’est une arlésienne, confie François Ecalle, ancien membre du Haut Conseil des finances publiques et président de l’association Fipeco. Mais si l’on veut faire de fortes économies, il faudrait supprimer des opérateurs qui coûtent cher comme les universités, le CNRS ou France Travail. »

Ces agences de l’État dans le viseur du gouvernement, Le Parisien, le 17 janvier 2025.

Comment comprendre la réforme des KeyLabs ?

Dans notre billet du 3 décembre 2024, nous faisions la prévision d’une attaque à venir contre le CNRS, soit neuf jours avant qu’elle ne se produise. De fait, le jeudi 12 décembre, M. Petit annonçait la réduction d’un facteur 4 du nombre d’unités de recherche soutenues par le CNRS, prélude à un démantèlement sous couvert de transformation en « agence de programmes ». L’objet de ce billet est d’expliquer la réforme des KeyLabs à celles et ceux qui ne suivent pas l’actualité de l’ESR, en prenant appui sur la méthode [*] qui nous permet d’interpréter et souvent d’annoncer par anticipation ce que produisent les réformes.

Depuis un mois, les KeyLabs nourrissent les discussions à la machine à café, d’où émerge le consensus suivant : il est inadmissible que la bureaucratie du CNRS, sans fondement ni procédure scientifique, prétende décider seule d’un pareil changement qui affectera l’ensemble de l’écosystème scientifique. La méthode choisie par M. Petit est évidemment contraire aux principes fondateurs de la recherche. Il importe cependant d’aller au-delà de cette critique de méthode. Une erreur commune pour celles et ceux qui cherchent à comprendre, consiste à partir de la communication indigente des promoteurs de la réforme : CNRS_KeyLabs.pdf. Cette accumulation d’éléments de langage dans la communication du CNRS n’est pas destinée à éclairer la réforme mais à focaliser l’attention sur des détails et à créer une forme d’angoisse par une logique évanescente. C’est la méthode de management enseignée sous le nom de « précarisation subjective » : les « agents » sont placés sur le fil du rasoir par la force persuasive d’un dispositif qui remet en cause leur compétence professionnelle. Cela produit une séparation avec le réel et avec l’analyse systémique, holistique, pour ne laisser que cette question : « qu’est-ce que cette réforme, dans son détail technique, va changer pour moi ? »

Les réformes sont globalement cohérentes et s’inscrivent dans un projet de transformation continu, explicité dans des rapports ou lors de tables rondes, mais que la segmentation en mesures techniques rend peu lisible. C’est la stratégie dite de « réforme incrémentale » décrite et recommandée par MM. Aghion et Cohen en 2004. Une réforme est lancée lorsqu’une « fenêtre de tir » le permet. C’est ainsi que la haute fonction publique ministérielle qualifie la conjonction entre opportunité politique et faible potentiel de mobilisation contestataire. Les « ballons d’essai » servent ainsi à estimer la capacité de propagation de la colère au-delà de la frange critique. En cas d’alerte, une séance de pédagogie ministérielle infantilisante est organisée, pour qualifier de « procès d’intention » toute analyse qui reconstitue la place de cette réforme incrémentale dans le projet de transformation à 20 ans.

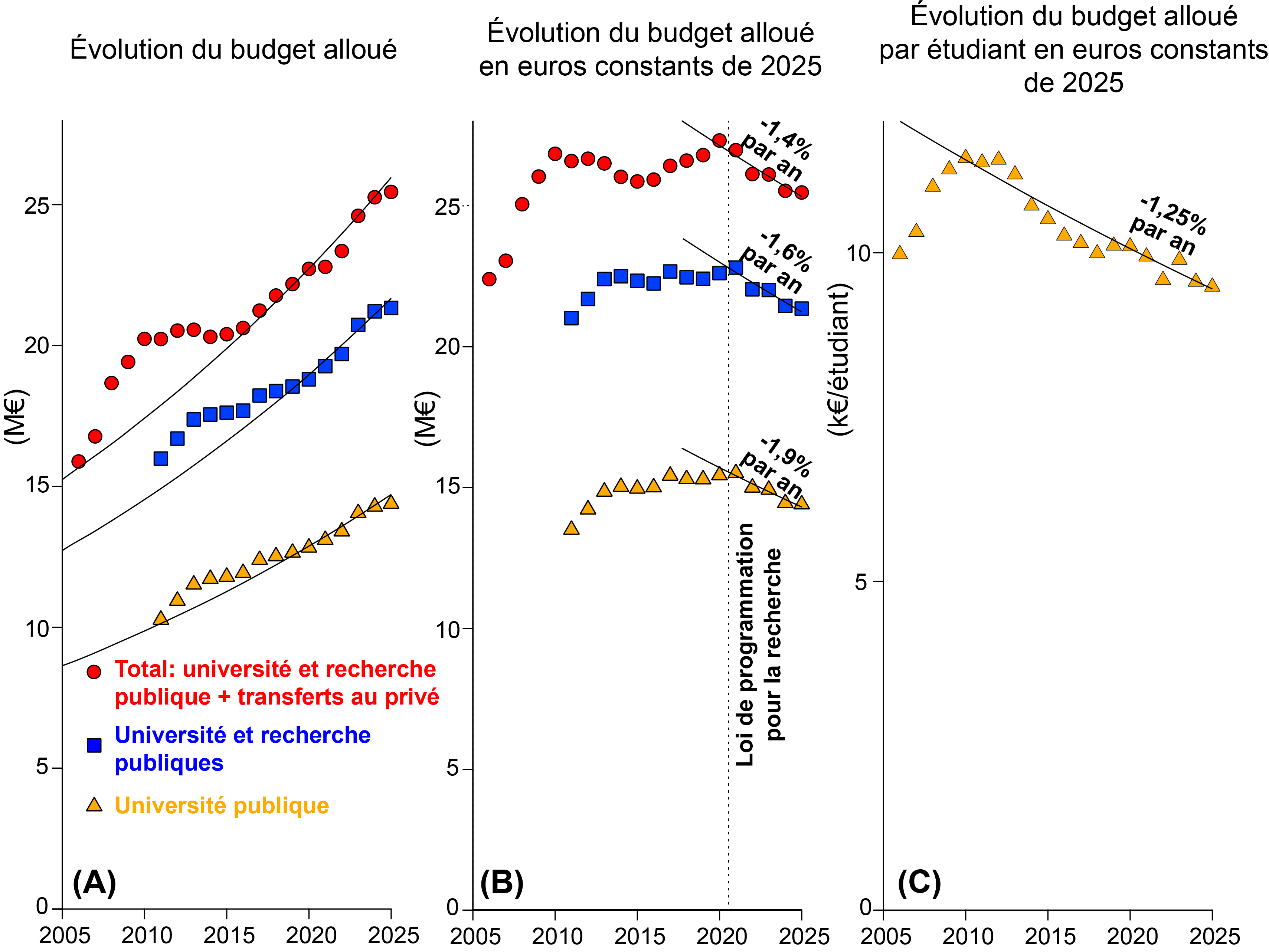

D’où vient l’idée des KeyLabs ? Il y a 20 ans, des économistes schumpétériens ont théorisé le fait qu’il fallait concentrer toute l’activité de recherche française au sein de dix universités conçues comme des entités privées. Les autres établissements étaient destinés à l’enseignement professionnel ou à jouer le rôle des Colleges étatsuniens. De fait, affichaient-ils, un tel système consommerait beaucoup moins d’argent public puisque ces collèges d’enseignement supérieur pourraient employer des enseignants contractuels à temps plein — pas de recherche et deux fois plus d’enseignement que ce que prévoit le statut des universitaires titulaires. Mieux, les Collèges Universitaires qui s’adapteraient le mieux à ce changement de doctrine pourraient eux-même être privatisés, s’ils s’avéraient suffisamment rentables. La concentration des « meilleurs » chercheurs et des moyens dans quelques établissements devaient garantir une amélioration fulgurante de la production scientifique, et engendrer un choc de croissance économique proprement schumpétérien. Les rares données affichées à l’appui de cette théorie étaient constituées de graphiques bidons figurant des corrélations médiocres entre indicateurs dépourvus de toute scientificité. Théorie donc dépourvue de tout fondement rationnel.

Pour comprendre les KeyLabs, il faut penser en réformateur : produire une séquence cohérente de réformes segmentées de sorte qu’aucune ne mette à la rue les étudiants ni ne perturbe le silence des charentaises du monde savant. Comment construire ces dix universités de recherche susceptibles de s’auto-financer par des frais de scolarité élevés, et privatisables en période de « crise » ? C’est évident : vous devez d’abord casser les capacités de résistance en dépossédant les universitaires de toute décision concernant l’enseignement et la recherche (priorités scientifiques, recrutements, budgets, etc.). Cela suppose de promouvoir une nouvelle classe gestionnaire, bureaucratie issue encore de la communauté académique, dont l’intérêt personnel contribue à servir les objectifs de l’idéologie prônant une marchandisation de l’ESR. A titre d’exemple, on lira avec profit la violence de la charge du rapport du Hcéres contre l’assemblée des professeurs du Collège de France, qui en est l’instance souveraine décidant, trois fois par an, des grandes orientations de l’établissement.

L’étape suivante consiste à casser le statut de fonctionnaires, au profit de contrats dérégulés, négociés au cas par cas. Pour fabriquer le consentement, voire la coproduction par les universitaires et les chercheurs, la parole managériale doit adopter un style fait de storytelling, d’énoncés cotonneux, niant tout antagonisme, donc user d’antiphrases : la dépossession, on la qualifiera d’« autonomie », la dérégulation statutaire d’« harmonisation » entre chercheurs et enseignant-chercheurs, et la médiocrité bureaucratique de « politique d’excellence ». En parallèle, on amorce le déplafonnement des frais d’inscription, de sorte à structurer les établissements en entités capables de générer du profit. Tout est mûr alors pour organiser un mercato des chercheurs de sorte à les concentrer dans les dix universités de recherche « intensives » ou « excellentes » — celles qui permettront ensuite un accroissement des frais d’inscriptions en Master. Ici, il faut diviser : flattez l’ego des chercheurs que vous désignerez comme « excellents » pour qu’ils vous appuient dans vos réformes avant d’en être eux-mêmes les acteurs et les victimes. C’est très exactement le stade où nous sommes arrivés, et dont l’opération Keylabs est une pièce essentielle.

On pourrait s’étonner de l’incapacité des middle-managers, par exemple les présidents de tel ou tel établissement, à voir qu’ils contribuent activement à des initiatives favorisant le démantèlement général, y compris quand ils se croient opposés aux réformes. C’est pourtant tout le sel de cette marche au désastre que de faire produire le mal par ses futures victimes, soigneusement enrôlées dans ce « projet » qu’est la grande comédie de la réforme. Telle est par exemple l’effet principal de la baisse des moyens que la bureaucratie du CNRS s’est habituée à consommer en pure perte. Cette coupe ne représente qu’une économie dérisoire pour l’État, mais elle enclenche un mouvement : la bureaucratie du CNRS, pour préserver son argent de poche, prélève dorénavant 10% des ressources propres banalisées des chercheurs. En retour, cette mise sous tension des unités favorise la généralisation des indicateurs quantitatifs de productivité et d’excellence. Elle produit simultanément le recrutement de bureaucrates supplémentaires de catégorie A, avec un enrobage du style « assistants de pilotage » ou « directeurs adjoints administratifs » alors que les unités demandent des informaticiens, des gestionnaires, des ingénieurs réseaux, des techniciens. Ces postes n’ont pas d’autre raison d’être que l’instauration d’un contrôle managérial, visant à entraver la sagesse qui fait tenir la machine jusqu’à présent, ce bricolage dont les « professionnels » de la bureaucratie ne parlent qu’avec dégoût. Différents laboratoires ont ainsi fait part de comportements de commissaires politiques ataviquement hostiles à la liberté académique. Alarmés par la nouvelle du projet Keylabs, même les scientifiques les plus soucieux du bien public auront le réflexe humain de regarder si leur unité est dans la liste — alors même que les laboratoires épargnés aujourd’hui ont vocation à être sacrifiés d’ici deux ou trois ans.

Si les personnes que cette évolution cible, rendues anxieuses par la pénurie et par la pression des indicateurs, en arrivent à désirer elles-mêmes ce qui les écrasera, le paroxysme de la dépossession est atteint. La servitude volontaire règne en maître. C’est pour éviter cet enfermement et cette approbation de ce qui nous écrase que nous ne devons jamais oublier le point de fuite des réformes en cours : constituer un authentique marché de la connaissance et assembler 10 universités complètes de rang mondial dégageant du profit, libérant une croissance supposément schumpéterienne, et limitant au passage l’accès à la connaissance.

« De nombreux établissements sont dans une situation budgétaire tendue aujourd’hui, il nous faut, c’est certain, faire des choix, établir des priorités dans chaque établissement, je sais que vous le faites déjà aujourd’hui, il faut sans doute aller encore plus loin. »

Philippe Baptiste

Le KeyLab pionnier du Professeur Raoult

Faut-il croire que la bureaucratie du CNRS est si incompétente qu’elle procède ainsi sur un coup de tête, sans expérimentation préalable ? En réalité, il y a bien sûr eu des tests à petite échelle. Il serait dommage de ne pas rappeler le glorieux bilan d’un des plus anciens et des plus connus : celui opéré par le Professeur Raoult qui, à la tête de l’université Aix-Marseille-II, en préleva les « meilleurs » chercheurs pour constituer ce qu’on n’appelait pas encore un KeyLab : l’IHU Méditerranée Infection. Le rayonnement de ce KeyLab fut tel qu’il fut salué par M. Elon Musk, le 16 mars 2020, par un tweet qui déclencha l’exaltation de la classe politique mondiale : « Maybe worth considering chloroquine for C19. » Le 19 mars 2020, M. Donald Trump déclarait en conférence de presse : « I get a lot of tremendously positive news on the hydroxy and I say “hey…”. You know the expression I used, John? “What do you have to loose, okay, what do you have to loose? » Le 21 mars 2020, il tweetait : « HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. » Le 9 avril 2020, sur les conseils insistants de M. Bernard Arnault, M. Macron rendait visite à la star mondiale autour de laquelle s’organisait ce KeyLab pionnier. Des mois plus tard, en septembre 2021, il rendrait publique son évaluation mûrement réfléchie: « Il faut rendre justice à Didier Raoult qui est un grand scientifique ». La même année, René Ricol (commissaire général à l’investissement) confirma le verdict : « Quoi qu’on en dise, l’IHU de Didier Raoult à Marseille est un succès ». Il faudrait des œillères épaisses, dans ces conditions, pour nier le bien fondé des KeyLabs.

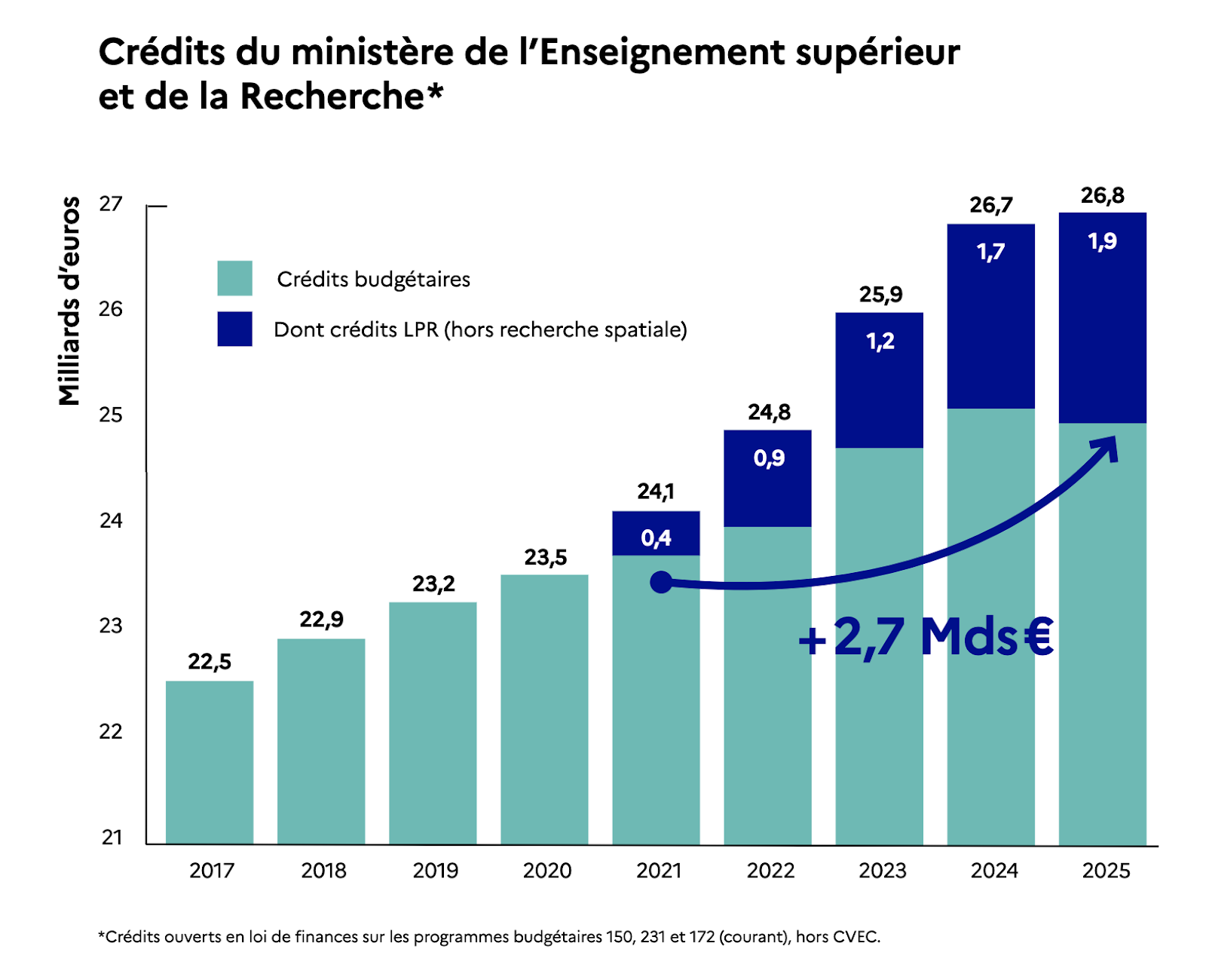

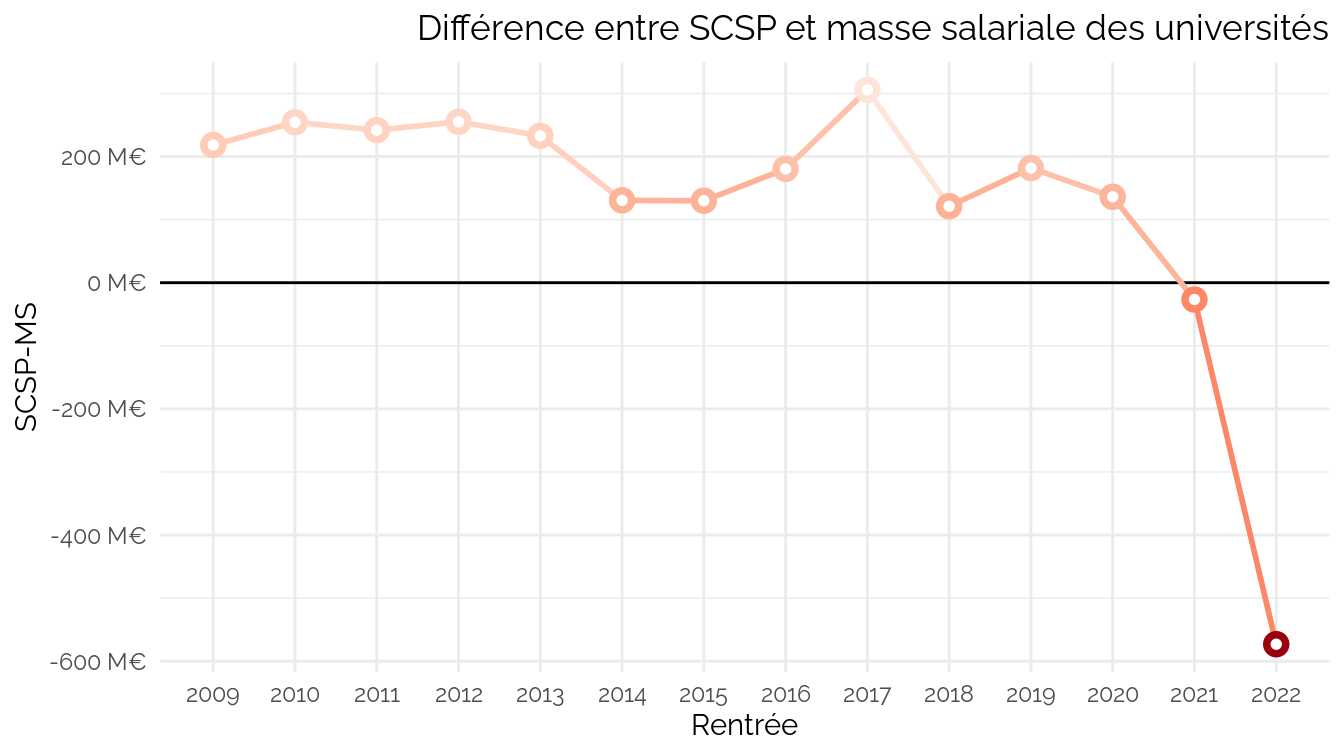

* Note. Pour preuve de la valeur de la méthode d’analyse déployée ici, nous avons montré avant son adoption que la loi de programmation de la recherche (LPR) de 2020 programmait une baisse budgétaire, analysé le tour de passe-passe budgétaire avec les retraites, pointé que les chaires de professeur junior ne seraient pas des « postes en plus » mais, après baisse budgétaire, des postes en moins. Enfin, nous avons annoncé le contenu effectif de cette loi insincère, que Mme Retailleau résume ainsi aujourd’hui : « Il faut absolument continuer la mise en œuvre de la LPR. Tout est posé, allez-y. Les acteurs [la bureaucratie, NDLR] peuvent demander des contrats différents. » De fait : la LPR était une loi bureaucratique de dérégulation des statuts, de précarisation et de paupérisation.