Ce texte analytique long sur l’articulation entre liberté et éthique académiques, fait suite aux deux premiers volets, et ouvre sur la création d’une association et d’un fonds de dotation en faveur des libertés académiques.

Défendre la liberté académique suppose d’en définir précisément les limites. De fait, elle est bornée d’un côté par le droit commun et de l’autre par l’éthique académique. Or, ce sont précisément ces limites que les attaques maccarthystes et bureaucratiques tentent de déplacer. Dans ce nouveau billet, nous partirons d’exemples précis sur lesquels nous pouvons construire, sinon une règle générale, du moins une forme de jurisprudence. Après une brève exposition du lien indéfectible qui unit selon nous la liberté et l’éthique académiques, nous étudierons les enseignements de quatre cas concrets pris dans l’actualité récente : les procédures-baillons intentées par des chercheurs pour déplacer vers les tribunaux ce qui relève de la dispute collégiale ; les débats déclenchés par les prises de position antivaccinales d’un sociologue du CNRS, et les réactions institutionnelles problématiques à ces prises de position initiales ; l’installation par l’Élysée d’une commission censée fixer a priori les limites du scientifiquement dicible sous couvert de lutte contre « le complotisme » et « les fake news » ; enfin, la volonté du ministère de l’Éducation nationale de s’arroger un droit de contrôle idéologique des formations universitaires dispensées aux futurs enseignants. Nous concluons par un point sur le projet de constituer rapidement un fonds de solidarité pour la liberté académique.

Éthique académique

L’éthique académique suppose d’abord de mener ses travaux avec intégrité. Dans les sciences de la nature, l’intégrité scientifique repose sur la publication de résultats fiables, reproductibles, honnêtement présentés, établis avec une méthode rigoureuse, appuyés sur un appareil de preuves complet et soumis à la libre critique des pairs. Elle repose aussi sur l’établissement d’une bibliographie fidèle à l’état de l’art, l’ensemble des travaux précédents étant articulés rationnellement et, le cas échéant, critiqués. L’intégrité suppose plus largement une « rectitude du raisonnement », une éthique intellectuelle qui recouvre l’ensemble des devoirs et des vertus propres à l’élaboration, à la diffusion et à la critique des savoirs.

L’éthique académique toutefois ne requiert pas, comme on le dit parfois, une neutralité en valeur ou une absence de positionnement politique. On aurait par exemple du mal à reprocher à un biologiste de la conservation de se soucier de préserver la biodiversité. L’organisation sociale de la recherche scientifique, si elle est régie par les normes adéquates, fait en sorte elle-même que dans le travail de critique des propositions théoriques d’un ou une chercheuse donnée, la neutralité de valeurs soit respectée lors de l’admission ou du rejet final d’une proposition théorique. Les exemples historiques de pathologies observées dans cette organisation pratique, comme l’eugénisme britannique ou le lyssenkisme, montrent que les détournements de la science à des fins idéologiques sont des travers systémiques avant d’être des fautes individuelles.

Un tel rappel permet d’étendre les notions de probité et d’intégrité définies précédemment aux sciences humaines et sociales, nonobstant le fait qu’on peut longuement discuter pour savoir si elles partagent ou non avec les sciences naturelles un noyau méthodologique, et sans préjuger de leur propre diversité. En effet, ces questions sont sans incidence sur ce qui vient d’être dit de l’éthique académique. Le fait que les sciences sociales peuvent exiger une intrication plus forte que les sciences naturelles entre valeurs non épistémiques et normes épistémiques ne saurait les dérober à l’éthique académique proprement dite.

En résumé, la liberté et l’éthique académiques sont les deux faces d’une même pièce. La suite de ce billet analysera des déviations à l’éthique académique qui sont inséparables de remises en questions des libertés académiques. Ce tour d’horizon de situations tératologiques permettra de schématiser quelques figures paradigmatiques possibles.

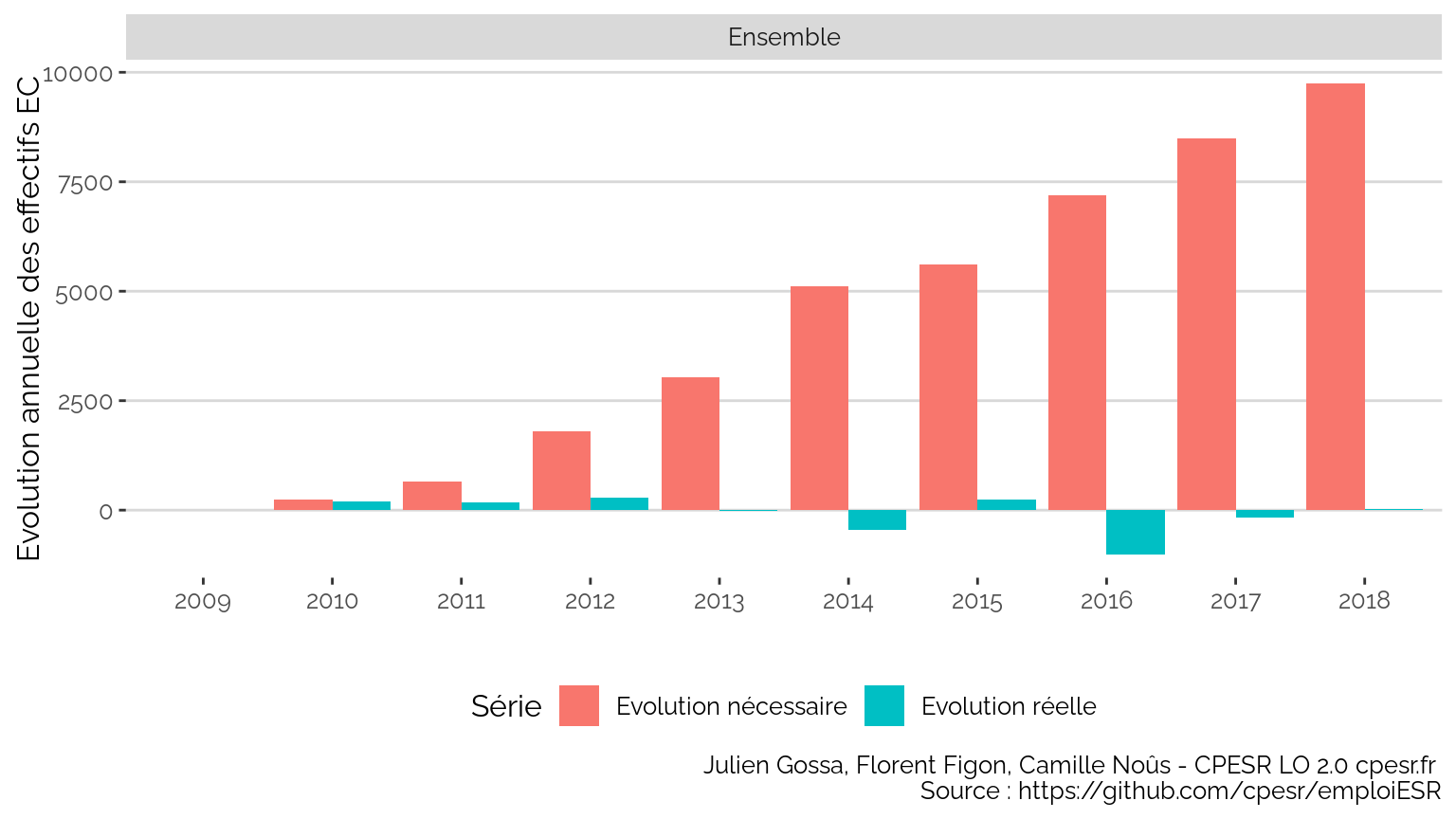

Judiciarisation des controverses scientifiques et procès bâillon

La pandémie de SARS-CoV-2 a conduit à une production massive d’articles scientifiques de qualité médiocre rendant difficile le suivi quotidien de l’état des connaissances. Cependant, les articles les plus problématiques ont été ceux, méthodologiquement critiquables et donc difficilement conclusifs, qui ont été promus à grand bruit dans l’espace public[1]. Ainsi, M. Trump et M. Bolsonaro ont-ils promu le fantasme d’un médicament miracle contre la Covid, l’hydroxychloroquine. M. Macron a pour sa part été en liaison hebdomadaire avec le directeur de l’IHU, par l’intermédiaire de M. Coulhon, président du Hcéres, et a rendu à M. Raoult une visite aussi exceptionnelle que médiatisée. Pourtant, une simple bibliographie faite avec intégrité montrait dès le départ que ce médicament utilisé dans la lutte contre le paludisme n’avait eu d’effet in vivo sur aucun virus de la même famille, laissant peu de chances à une balance bénéfice/risque favorable.

Ces travaux ont naturellement donné lieu à d’innombrables commentaires hors de l’espace des publications scientifiques proprement dites, sur le réseau Pubpeer, dans des billets de blog ou sur les réseaux sociaux. De telles critiques ont été le fait de scientifiques, actifs dans le domaine ou non, comme de citoyens sans activité de recherche. En réaction, l’IHU a porté plainte en justice contre différents collègues ayant participé à cette dispute scientifique.

Ce cas nous pose plusieurs problèmes pratiques. Est-il légitime de porter une controverse scientifique devant la justice au titre qu’elle se fait en dehors du cadre normé des revues académiques ? Y-a-t’il une légitimité à invoquer le droit commun (la plainte) pour brider le principe de libre critique des travaux savants ? Le recours à l’anonymat ou au pseudonymat pour produire des critiques ou des commentaires scientifiques en pre- ou post-review, pose-t-il un problème ?

La liberté académique protège les chercheurs dans leurs critiques des travaux scientifiques et de leur méthodologie, quel que soit l’espace dans lequel elles sont produites. La vérité scientifique ne se décide ni devant les tribunaux, ni sur les plateaux de télévision. L’anonymat des rapporteurs scientifiques est une norme académique destinée à les protéger d’éventuelles pressions qui pourraient entraver la liberté de critique. Il n’y a donc là rien qui puisse être invoqué par les plaignants dans le cadre de leur défense en tant que scientifiques. Au contraire, leur action en justice apparaît comme une tentative d’empêcher l’exercice de procédures constitutives de l’exercice du métier de chercheur. Les plaignants peuvent d’autant moins invoquer la liberté académique pour défendre leur cause que les principes de l’éthique académique n’ont pas été respectés dans les travaux qu’ils entendent soustraire à la critique en traînant en justice leurs contradicteurs. En particulier, les publications d’origine ne satisfaisaient pas aux standards habituels d’intégrité d’un travail savant.

Mais ici, le plus important est peut-être qu’une autre dimension de l’éthique académique s’ajoute au problème d’intégrité : la responsabilité devant la société. Contourner les mécanismes de véridiction par les pairs sur lesquels se fonde la science en adoptant une communication médiatique directe et massive constitue une atteinte grave à l’éthique académique. Ce point permet de poser un premier fondement de ce que recouvre la responsabilité sociale du savant : des résultats doivent être invoqués dans l’espace public d’autant plus prudemment qu’ils sont critiqués, qu’ils peuvent avoir des conséquences dramatiques ou qu’ils s’appuient sur une méthodologie qui pose problème. Les exemples abondent malheureusement dans l’actualité. On pourrait citer par exemple l’usage des tests polygéniques à des fins eugénistes, celui des « big data » dans la répression automatisée des Ouïghours, la supposée détection de l’homosexualité par reconnaissance faciale, ou le mésusage pseudo-scientifique de données génétiques.

Le scientifique en recherche d’une notoriété médiatique confond les genres : une proposition scientifique, fût-elle hautement corroborée, n’est pas un fait divers relaté par un journal fiable. Elle reste un objet de controverse, de disputatio, et demeure, comme toute science, objet d’un régime épistémique faillibiliste, entendu en un sens large (toujours révisable et révisé, par exemple au vu d’enjeux empiriques ou d’économie interne). Le bateleur médiatique la porte devant les médias, pour lesquels il existe indéniablement des faits divers et objectifs, dont le régime épistémique est comme binaire : il est vrai ou il est faux que Descartes soit décédé (Descartes n’est pas un chat). En l’occurrence, les bateleurs et les plaignants sont essentiellement les mêmes personnes[2], mais il importe de souligner que leurs détracteurs n’auraient pas été plus légitimes pour porter la controverse devant les tribunaux. L’éthique n’est pas le juridique, et le recours au judiciaire pour régler des transgressions de l’éthique académique nous semble une confusion manifeste de genres. Les transgressions du droit commun appellent certes une réponse judiciaire — on peut penser à des faits relevant des sciences environnementales ou médicales — mais en tant que chercheur, le savant n’a pas à y recourir.

Les plaintes de l’IHU ne sont pas des cas isolés. Plusieurs autres plaintes similaires ont été déposées contre des chercheurs ayant produit des critiques sur des travaux touchant à l’articulation entre science et société. Il nous faut dire clairement notre refus collectif de voir les prétoires encombrés par ce type de plaintes. « La judiciarisation des débats scientifiques à des fins d’intimidation est inacceptable », et doit être considérée comme une violation majeure de l’éthique académique. La liberté de critique, elle-même soumise aux normes d’intégrité, à l’éthique intellectuelle et à la responsabilité devant la société, doit-être défendue comme une part inaliénable de la liberté académique.

Liberté académique et manquement notoire à l’éthique académique

Un autre cas très médiatisé est celui d’un sociologue du CNRS ayant choisi de combattre la politique sanitaire du gouvernement pour prôner davantage d’inaction et de dérégulation publique — il a vu dans la pandémie une « psychose collective » liée à « l’adoration du “principe” de précaution ».

Pour ce faire, ce collègue a mobilisé une visibilité médiatique acquise à la faveur de son activité scientifique antérieure, dont l’objet est sans rapport avec le coronavirus ou la vaccination. Lorsque certaines de ses prises de positions sur son blog hébergé par un organe de presse ont été dépubliées par l’hébergeur, ce chercheur a dénoncé une remise en cause des libertés académiques.

Peut-il invoquer ainsi la liberté académique pour couvrir des prises de position obscurantistes contre la vaccination ?

Ce cas est très intéressant à analyser dans la mesure où les critiques qui ont été formulées à l’endroit de ce collègue sont tout aussi problématiques que sa propre attitude. Selon le communiqué du CNRS, intitulé « Le CNRS exige le respect des règles de déontologie des métiers de la recherche », le problème serait de ne pas situer la parole ; distinguer le chercheur du militant impliquerait donc de ne jamais signer de tribune ou de billet de blog ès qualités. Cette position fait écho à une interview du déontologue du CNRS qui entend soumettre la liberté académique au bon vouloir de la bureaucratie de l’organisme employeur. Il est difficile de ne pas s’inquiéter lorsqu’on peut lire sur le site officiel du CNRS qu’un universitaire ou un chercheur serait « soumis à une obligation de réserve qui a pour objet de l’inciter à observer une retenue dans l’expression de ses opinions, notamment politiques, sous peine de s’exposer à une sanction disciplinaire. » Comment sommes-nous passés de l’autonomie fondatrice de la science, de la libre critique de l’institution et de la nécessité d’une définition collective, par les pairs, de ses normes et de ses procédures, à l’idée de « parler de son administration dans des formes manifestant d’éventuels désaccords avec pondération » ?

Le problème posé par le blog de ce sociologue du CNRS n’est pas l’intervention dans l’espace public hors de son champ de compétences ; il n’est pas plus la participation à un débat public sur la politique sanitaire, débat qui a largement été occulté. Le problème exclusif est un déficit d’intégrité que l’on peut qualifier factuellement : la bibliographie du sujet traité comme la méthodologie analytique mise en œuvre ont été élaborées de façon partielle et partiale, au service de la thèse défendue a priori. En effet, des pans entiers de la littérature scientifique n’ont pas été intégrés à l’analyse, elle-même produite par un empilement de données détournées de leur sens épidémiologique : ni le rapport à la littérature ni le traitement des données empiriques ne satisfaisaient donc aux normes d’une argumentation scientifique rigoureuse. La portée sociale de l’intervention constitue une circonstance aggravante. Ce cas nous amène à une proposition simple : la responsabilité des universitaires et des chercheurs, leur engagement professionnel à se conformer à l’éthique académique et aux normes d’intégrité, s’étend au-delà de leur activité savante, y compris dans leurs prises de position politique. Ce collègue fait un mésusage du principe de liberté académique en la transformant en une liberté négative, un droit à dire tout et n’importe quoi en se prévalant de sa notoriété, en faisant abstraction de ce qui fonde pourtant la scientificité d’une proposition : sa soumission aux cadres contradictoires de la dispute collégiale.

Toujours à propos de ce blog tenu par ce sociologue, une tribune parue dans le journal Le Monde a appelé à une intervention disciplinaire du CNRS. Plusieurs de ses signataires ont participé à la campagne initiée il y a un an par Mme Vidal, M. Blanquer et M. Macron[3]. Il est donc à la fois significatif et peu étonnant de voir cette tribune s’indigner du fait que le sociologue en question soit intervenu dans l’espace public pour contredire les décisions des experts gouvernementaux, ce qui n’est absolument pas l’enjeu du problème, tandis qu’elle passe sous silence les questions d’éthique intellectuelle et d’intégrité scientifique. En effet, les participants de la croisade contre « l’islamo-gauchisme universitaire » ont eu le loisir ces derniers mois de succomber aux mêmes travers : ils ont ainsi recouru à des statistiques interpolées pour tenter d’étayer l’emprise supposée de cette chimère intellectuelle ; ils ont multiplié les publications et tribunes en-dessous des normes habituelles de raisonnement et de confrontation aux sources critiquées ; ils ont participé aveuglément à la diffusion d’accusations romancées, nourries de schèmes complotistes, au risque de mettre en danger des universitaires. On peut donc leur reconnaître une certaine constance dans l’aveuglement éthique. Pour notre part, nous prenons acte de ces manquements répétés aux principes régulateurs de notre métier, quelle que soit leur provenance ; nous entendons dénoncer cette entreprise de subversion de la liberté académique, mais il ne nous viendrait pas à l’esprit de demander aux bureaucraties des organismes de recherche de prendre des mesures disciplinaires contre leurs auteurs. Nous nous bornons à constater que les interventions de ce type se placent en-dehors du champ de la dispute académique reconnue.

L’entreprise de mise au pas dont relèvent les interventions de ces polémistes repose sur le dévoiement de la notion de liberté académique. À mille lieues de celle précédemment décrite, leur liberté académique relève d’une conception purement négative de la liberté d’expression, en tous points similaire au free speech revendiqué par les libertariens et l’alt right états-unienne. En montant en épingle une caricature de « neutralité axiologique », cette mouvance revendique la liberté de dire tout et n’importe quoi dès lors qu’on le fait en se prévalant d’un point de vue objectif. Sous cet angle, la position de ces défenseurs de la « neutralité axiologique » est strictement équivalente à la conception négative de la liberté dont se revendique le sociologue évoqué plus haut. La seule spécificité de cette campagne maccarthyste est sa propension à proclamer « non-scientifique » tout discours académique explicitant un parti pris dans la Cité, qu’il soit d’ordre social, éthique ou écologique. Redisons ici que la « neutralité axiologique » wébérienne, si l’on fait retour à la réalité des textes dont se prévalent les maccarthystes français, n’est pas une neutralité de la production scientifique ; il s’agit d’une suspension des jugements de valeur au moment de la réception de ces énoncés, lors de la dispute collégiale. L’éthique académique demande d’examiner impartialement la solidité théorique et empirique des arguments avancés par les pairs, mais pas d’être exempt de tout horizon politique au moment où l’on produit ses propres arguments.

Vérité et intellectuels d’État : le retour de l’hétéronomie scientifique

Du fait de l’ignorance de l’articulation entre liberté et éthique académiques, la plupart des prises de position audibles sur ces questions alternent entre une défense des libertés académiques qui se transforme en une incitation à dire n’importe quoi, et une admonestation à la « neutralité » ou à la « pondération », selon la délicieuse formule retenue par les instances déontologiques du CNRS. Ces ambiguïtés se vérifient sur le troisième exemple, à savoir l’invocation aujourd’hui sans cesse réitérée du complotisme, auquel d’aucuns entendent opposer, là encore, une instance bureaucratique de contrôle de l’information scientifique.

Contre les ravages supposés du complotisme, hydre idéologique jamais définie positivement[4], cette sorte de bureau de la vérité est supposé déterminer les limites de la parole recevable et de la parole illégitime. Par principe, cette dernière sera chassée du champ scientifique et donc censurable. La contradiction fondamentale entre la création d’une telle instance et le respect de la liberté académique est que cette agence ou ce bureau statuerait sur les contenus en se substituant à la controverse entre pairs. Une telle instance de contrôle est régulièrement réclamée, sans crainte du paradoxe, par les défenseurs d’une conception négative et abstraite des libertés académiques, sous couvert de lutte contre les « fake news », concept flou, utilisé sans jamais le définir, popularisé par son usage quotidien par M. Trump à des fins de disqualification politique.

En France, cette menace s’est concrétisée avec l’apparition dans la loi de programmation de la recherche (LPR) du projet de Science Media Center à la française porté par Mme Virginie Tournay. Cette institution, dénoncée par le monde journalistique comme par le monde scientifique, vise à contrôler les sources scientifiques des journalistes en leur produisant une communication pré-mâchée. Cette communication scientifique institutionnelle, en plus d’être souvent favorable aux bailleurs de fonds privés de ces « centres », prive de facto la communauté scientifique de toute possibilité de faire entendre une voix critique autonome. La désinformation financée par les compagnies pétrolières, niant la réalité du réchauffement climatique, nous indique clairement la vocation de toute institution de ce type : brider la liberté de la presse comme la liberté académique pour désinformer et réinformer.

L’installation d’une commission supervisée par M. Gérald Bronner, mélangeant historiens, journalistes, polémistes, représentants de la bureaucratie universitaire et experts toutologues constitue une nouvelle tentative de mettre en place un tel dispositif de contrôle. Sous couvert de défense de la rationalité contre les dérives dites radicales, autrement dit de défense supposée de l’universel contre les particularismes, et de la science contre les diverses superstitions, on retrouve ici une simple entreprise de mise au pas idéologique. Il est aisé de se poser en champion des Lumières et de la Raison, sans même se demander un instant ce que veulent dire ces termes, et pourquoi ils sont des objets majeurs de discussion académique depuis des siècles. Lorsque l’on appartient au monde académique, l’on serait tout de même censé savoir que depuis Kant au moins, le rationalisme implique d’entrer précisément dans cette discussion, plutôt que de se contenter « d’écraser l’infâme », en mettant sous le terme « infâme » la catégorie que l’on souhaitera arbitrairement y placer. Le verrouillage du débat sur l’essence de la rationalité, la volonté d’imposer une orthodoxie de l’information scientifique, sont une ligne rouge pour toute personne attachée aux libertés démocratiques, et notamment à la liberté académique.

Il est intéressant de constater que M. Bronner, qui pilote cette commission de nouveaux gardiens du dogme, et M. Raoult, évoqué plus haut, sont issus d’une même matrice idéologique caractérisée par l’hostilité générale au principe de précaution et la minimisation des risques environnementaux et sanitaires. Dans les années 2010, tous deux étaient des contributeurs réguliers à l’hebdomadaire Le Point, avec un penchant commun à la critique du principe de précaution et avec des positions proches sur la question climatique. Ainsi, M. Raoult y a écrit six articles entre 2013 et 2016 niant le consensus sur le réchauffement climatique, peignant des sciences de l’atmosphère comme une religion, un catastrophisme. En 2010, M. Bronner, éditorialiste au Point, écrivait dans son « inquiétant principe de précaution » que « Contrairement à ce qu’affirment les médias et les écologistes, tous les physiciens ne sont pas d’accord sur la théorie classique de l’effet de serre et sur le rôle du CO2 qui d’ailleurs est beaucoup moins important que celui de la vapeur d’eau. Il existe au moins une théorie alternative du phénomène. Personne n’en parle mais elle est exposée de manière assez claire sur les sites. » — suivait l’adresse d’un site obscurantiste reprenant des falsifications réfutées, alors, par le monde scientifique. Pendant les mois de février et mars 2020, si cruciaux, pour mettre en œuvre l’arsenal sanitaire large qui nous a fait défaut, M. Raoult et M. Bronner participaient partout à « l’infodémie » avec un même discours délétère « Il ne faut pas jouer avec la peur » déclarait l’un ; c’est « une épidémie de la peur » surenchérissait l’autre[5]. La réversibilité de principe entre populisme scientifique et rationalisme abstrait a donc une histoire.

De la bataille culturelle aux lois attaquant la liberté académique

Les velléités de créer une commission disciplinaire de « neutralité axiologique » et/ou un commissariat technocratique à l’information scientifique ne sont pas les seuls avatars de la conception anhistorique et faussement transparente des Lumières et de la rationalité qui prévaut actuellement dans les sphères bureaucratiques. Le bridage de la liberté académique au nom d’une caricature d’universalisme est même plus avancé dans un troisième domaine : la formation des enseignants. Avant l’été, M. Blanquer, ministre de l’Éducation nationale a accueilli favorablement les préconisations formulées dans un rapport qu’il avait lui-même commandé à l’inspecteur général honoraire Jean-Pierre Obin sur la formation des enseignants aux « valeurs de la République », au nom desquelles le gouvernement avait tenté de restreindre les libertés académiques par voie législative. L’enjeu est très concret, puisque la refonte du CAPES, et notamment de ses épreuves orales, offre au ministère une occasion directe de contrôle idéologique des candidats. Or le rapport Obin désigne expressément l’autonomie des universitaires comme un « risque » dont il convient de se « protéger ». En particulier, il demande que le Code de l’éducation soit modifié pour permettre au pouvoir politique, par le biais de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, de contrôler le contenu pédagogique des formations dans les Instituts Supérieurs du Professorat et de l’Éducation (INSPÉ). On aurait tort de croire que cette offensive locale ne concerne pas l’ensemble du monde académique : compte tenu de la nature universitaire des INSPÉ, si l’enseignement et la recherche dans certaines disciplines représentées dans ces établissements devaient faire l’objet d’une mise au pas légale, un précédent juridique considérable serait posé, qui affaiblirait durablement le cadre réglementaire protégeant la liberté académique en France. Il est en effet proposé d’élargir à le champ d’application de l’article R*241-6, relatif aux pouvoirs de contrôle sur le contenu des enseignements, à des instituts dont les deux ministères concernés reconnaissent explicitement le caractère universitaire.

Dès cette année, le programme de formation continue des chefs d’établissement de l’enseignement secondaire a été modifié dans l’esprit du rapport, ce qui suggère que ses préconisations sont effectivement prises au sérieux par M. Blanquer. La plus grande vigilance est donc de mise pour les mois à venir, qui verront sans doute une offensive réglementaire ciblant l’Université à travers les INSPÉ. En outre, l’annonce récente de la dissolution prochaine du corps des inspecteurs de l’IGÉSR sans dissolution de l’inspection elle-même donne à cette velléité de modification réglementaire une portée supplémentaire, puisque l’instance de contrôle serait composée de membres nommables et révocables discrétionnairement et non de techniciens recrutés par concours et titulaires de leur poste. Parallèlement à cet effort de vigilance, nous devons proposer une refondation de la formation des enseignants dans le sens de l’exigence et de l’émancipation, à rebours du mouvement actuel.

Association et fonds de dotation pour défendre la liberté académique

Le travail scientifique est normé par une éthique que les chercheurs doivent partager, et à laquelle ils souscrivent par le fait même de contribuer à l’activité savante, y compris dans son volet pédagogique. La liberté académique suppose la liberté d’exprimer quelque opinion qu’on pense être susceptible de vérité, dans le cadre de l’éthique académique et en respect du droit commun. Inversement, qui ne souscrit pas à cette éthique, ou montre qu’il n’y souscrit pas du fait de ses comportements et prises de position, ne saurait invoquer l’exercice de la liberté académique pour justifier ses propos.

Malgré des attaques devenues quotidiennes, la situation de la liberté académique en France est bien meilleure que celles que nos homologues subissent en Iran, en Turquie, en Biélorussie ou en Afghanistan. Pourtant, si l’on considère l’ensemble des situations paradigmatiques examinées dans ce billet, il nous semble que le moment sera bientôt passé où nous pourrions avoir prise et en défendre le principe comme l’application concrète et solidaire. La tempête politique menace. Vous avez été nombreuses et nombreux à répondre positivement à la proposition de fondation d’une association et d’un fonds de dotation. Le montant prospectif des dons annoncés permettrait de franchir le seuil juridiquement crucial des 15 000 €. Nous avons également reçu des signes d’intérêt de la part de sociétés savantes. Le principe des deux est donc acté.

Nous ne prétendons aucunement à organiser seuls une telle opération, qui nécessite une adhésion large de notre communauté, et appelons les collèges individuels et les sociétés savantes intéressées à se manifester par retour de courriel. L’établissement des règles de fonctionnement de l’association comme du fonds de dotation est évidemment à construire patiemment jusqu’à consensus des adhérents. Il faudra élaborer les statuts au mieux pour assurer l’impossibilité de détourner de l’argent, l’impossibilité de détourner ces institutions de leurs buts par une prise de contrôle de groupes partisans, l’impossibilité de laisser s’installer une bureaucratie qui aspire au contrôle en dehors des adhérents. ll faudra aussi prévoir des dispositifs de réaction rapide aux rumeurs se propageant dans les réseaux dits sociaux, au cas où l’association ou le fond seraient invoqués pour couvrir une falsification scientifique.

L’association se mobilisera pour les collègues empêchés de faire leur métier à l’étranger, comme en France. Elle aura pour but de faire bouger la jurisprudence, d’obtenir des garanties juridiques, et de réfléchir à la question des bornes par le débat, la réflexion, des séminaires, des colloques… Il serait dangereux de fixer dans le marbre les cas qui pourraient survenir. Seul le débat contradictoire selon les normes savantes évoquées ici peut faire sortir de la rigidité normative comme des abus des usurpateurs et des charlatans.

[1] Les deux exemples les plus marquants, d’autant qu’ils sont parfaitement réversibles, sont l’étude de l’IHU Méditerranée Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial (Gautret et al. 2020), finalement publiée dans une revue du groupe Elsevier en juillet 2020 et non-rétractée depuis, et l’étude Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis (Mehra et al. 2020), publiée en mai 2020 par The Lancet, également exploité par Elsevier, retractée peu de temps après suite à la découverte de graves manquements à l’intégrité scientifique.

[2] Michel Naud, ancien président de l’AFIS, dont plusieurs plaignants sont membres, a eu ce mot direct : « La judiciarisation des controverses scientifiques est une plaie. Et c’est toujours à l’origine de scientifiques à l’égo surdéveloppé et à l’éthique plus que chancelante que cela se passe. »

[3] Nous nous refusons à renvoyer aux textes diffamatoires de cette campagne. Les renvois externes dans cette section correspondent à des réponses factuelles ou à des critiques étayées de ces attaques, généralement par des personnes mises en cause.

[4] La définition la plus solide que nous ayons trouvée de la part d’un des protagonistes de ce combat est qu’on peut qualifier de complotiste « tout récit qui conteste la version officielle », une définition qu’un procureur stalinien n’aurait pas reniée.

[5] On pourra se faire une idée des signaux contradictoires envoyés par M. Bronner à l’époque en consultant son interview du 5 mars 2020 dans une émission de divertissement.