Qu’est-ce que la bureaucratie ?

L’année 2024 sera l’occasion de marquer par une série de billets un anniversaire d’importance : les 20 ans du rapport Aghion-Cohen qui a servi de texte fondateur à la succession rapide de réformes de l’enseignement supérieur et de la recherche pendant les mandats de M. Sarkozy, M. Hollande et M. Macron. Plus personne (pas même le rapport Gilet) ne feint d’en ignorer les conséquences : décrochage scientifique ; chute globale du niveau de formation ; bureaucratisation, précarisation, paupérisation.

Les carrières se poursuivant sur quatre décennies, rien ne laissait deviner une pareille vitesse de dégradation au point que les récits des conditions de vie professionnelle au tournant du siècle semblent une douce utopie.

Ce premier billet analytique, après deux brèves, est consacré à une question au cœur des processus expliquant cette vitesse de chute : qu’est-ce que la bureaucratie ?

Brève — Suppression de 904 millions d’euros du budget voté

« Je le disais, le rattrapage budgétaire est déjà amorcé par la LPR et France 2030. Je vous annonce que ce sont d’ores et déjà près d’un milliard d’euros (…) que nous sommes en train de débloquer. »

E. Macron, 7 décembre 2023

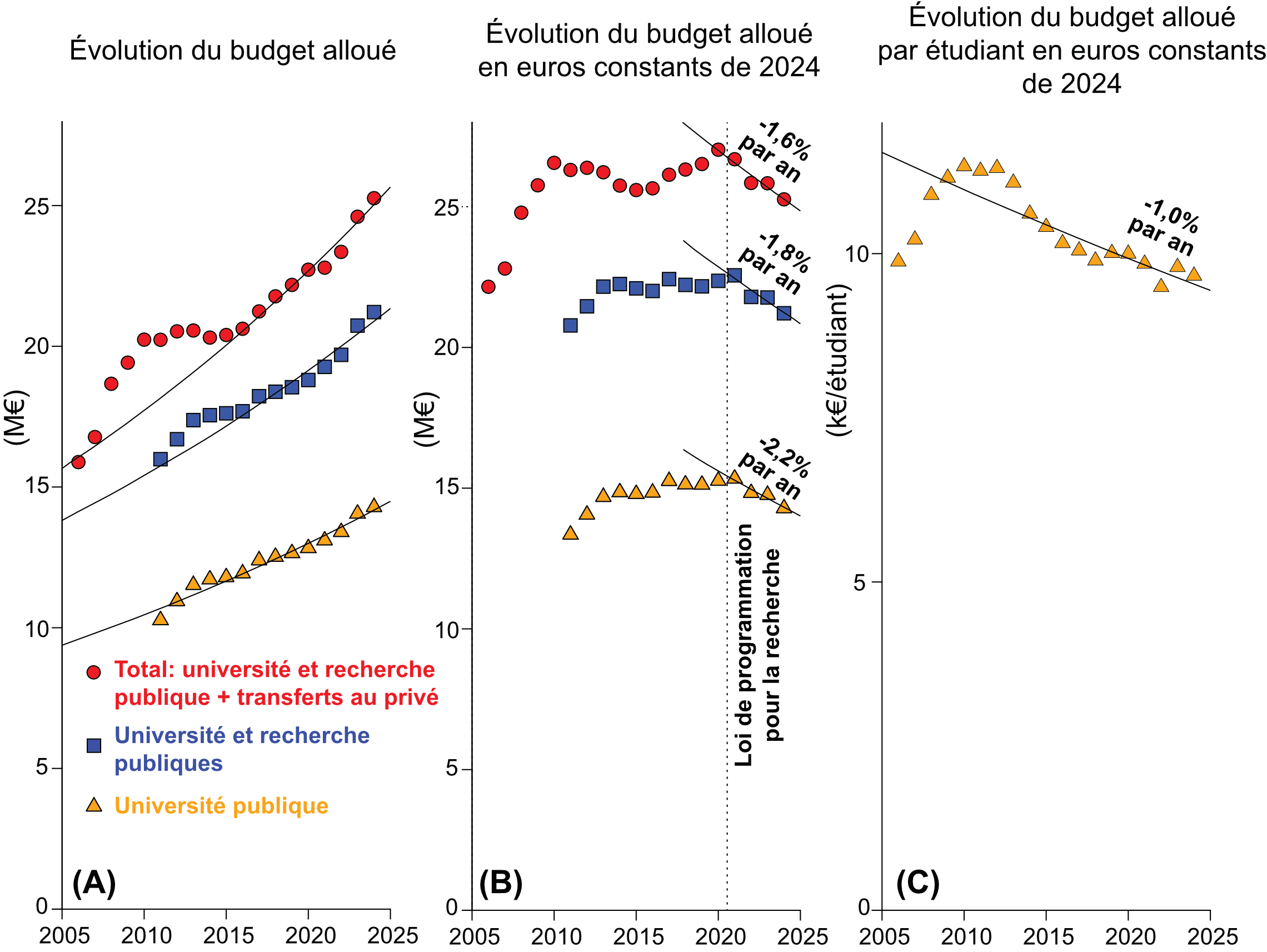

Depuis le vote de la Loi de Programmation de la Recherche, le budget de l’Université et de la recherche est en chute rapide. Cette année, la chute sera plus brutale encore, suite à la suppression de 904 millions d’euros de budget pourtant voté par la représentation nationale, ce qui représente 9% des 10 milliards d’euros révoqués. Pour la recherche fondamentale (programmes 172 et 193), ce dépeçage représente 8,3% du budget, qui se cumule avec la baisse votée en fin d’année. Le programme 231, qui finance essentiellement les aides directes et indirectes aux étudiantes et étudiants, subit une coupe de 3,5%. Les programmes destinés à préparer l’avenir (programmes scolaires, recherche scientifique, réchauffement climatique, effondrement du vivant, mutations économiques, journalisme) sont sacrifiés au profit des seuls budgets régaliens, confirmant le caractère illibéral, autoritaire et obscurantiste de la doctrine présidentielle. Un recours a été déposé contre ce décret, arguant que les coupes excèdent le seuil légal de 1,5% des crédits votés : que le Conseil d’État annule ou pas cette coupe budgétaire élyséenne, ce franchissement de seuil achève de prouver que le Parlement, en France, ne vote plus le budget de la nation.

Brève — Quatre candidats à la présidence du Hcéres

Quatre personnalités ont déposé leur candidature à la présidence du Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (Hcéres) : Stéphane Le Bouler, titulaire d’un DEA en économie des institutions et président par intérim du Hcéres, Guillaume Gellé, titulaire d’un doctorat en traitement du signal et actuel président de l’une des trois associations de défense des intérêts de la bureaucratie universitaire, France-Universités, et deux candidatures d’intelligences artificielles langagières. Nous nous sommes procurés les lettres de candidature du favori, ChatGPT, et d’une IA issue du fleuron de France Technologie (Notilus, Goélette, Etamine, etc.) baptisée Cocoritanic. Nous appelons le jury de sélection à procéder à des auditions sur une base égalitaire, en posant la même série de questions à ces intelligences non-humaines qu’aux candidats réputés humains.

Qu’est-ce que la bureaucratie ?

La dénonciation de la bureaucratie connaît un succès qui transcende les bords politiques, laissant supposer que le concept est plus malléable que ce que laissent supposer ses penseurs historiques — Weber, Polanyi, Foucault, Lefort, Castoriadis, etc. (se reporter à la bibliographie en fin de billet). Bureaucratie européenne, bureaucratie étatique, bureaucratie managériale, bureaucratie engendrée par la mise en concurrence et le secteur privé apparaissent ainsi insupportables à différents groupes sociaux par ce trait commun : la paperasse, terme dépréciatif recouvrant la prolifération de normes, de procédures, de certifications, de rapports, d’évaluations et désormais d’« algorithmes » et de plateformes numériques. Qui édicte ces normes ? À quelle fin ? D’où provient la perte de sens qu’elles engendrent ? À qui profite la paperasse ?

Un autre trait distinctif de la bureaucratie, beaucoup moins connu, permet de saisir la difficulté de décrire sa nature, son fonctionnement et son histoire : il n’est pas de problème qu’elle engendre dont elle ne prétende être la solution. Elle se répand ainsi en prétendant apporter l’« autonomie », la « dérégulation », des « chocs de simplification » voire, simplement, des « solutions ». Ainsi, souvent associée par des caricatures paresseuses aux dérives liées à une volonté de régulation et de protection collective, la bureaucratie est surtout ces dernières années la créature que Graeber (2015) nommait la « loi d’airain du libéralisme », à savoir que « toute initiative gouvernementale conçue pour réduire les pesanteurs administratives et promouvoir les forces du marché aura pour effet ultime d’accroître le nombre total de réglementations, le volume total de paperasse et l’effectif total des agents de l’État. »

Alors, qu’est-ce que la bureaucratie ? C’est à la fois un mode d’organisation qui a émergé dans le cadre du productivisme, avec le développement de l’organisation (pseudo)-rationnelle du travail et un système de pouvoir socialisé. La bureaucratie se caractérise par une division du travail en niveaux hiérarchiques qui produit une séparation entre décideurs, contremaîtres/cadres intermédiaires et exécutants. Les membres de la bureaucratie, désignés ordinairement comme « la bureaucratie », sont engagés à plein temps dans l’organisation et la coordination des activités d’autrui. L’appartenance à la bureaucratie se traduit par une hiérarchie de statuts, de salaires et de pouvoir, où les responsabilités et le contrôle sur les exécutants sont répartis selon des niveaux de prestige et de responsabilité. Ainsi, dans la recherche, un bureaucrate se reconnaît au fait qu’il ne consacre qu’une infime fraction de son temps à penser à des problèmes ouverts, à mener des travaux de recherche, des expériences… Cela ne l’empêche évidemment ni de « publier », ni d’être « porteur de projet ». Le remplacement en 20 ans de la figure du savant par celle du « manager de la science » aka le P.I. (principal investigator) est à l’évidence une marque de la contamination de la recherche par la bureaucratie.

Le propre de la bureaucratie contemporaine est précisément d’envahir métiers, pratiques et identités professionnelles en disciplinant. S’il y a si peu de résistance à l’effondrement de l’idéal universitaire, c’est que les techniques du néomanagement (projet, évaluation, classement, benchmarking) emprisonnent les exécutants dans leurs propres désirs (Hibou 2012, Le Texier 2016). Elles suscitent l’aphasie des perdants dont le statut de professionnel, le métier, est nié: c’est le mécanisme de précarisation subjective décrit par Linhart (2015). Elles suscitent l’adhésion de celles et ceux qui ont l’illusion d’être les gagnants du jeu et de le mériter, par addiction au bandit manchot. Si la bureaucratie étouffe aujourd’hui l’Université, c’est qu’elle repose sur une soumission collective à un contrôle par intériorisation des contraintes. Si la toxicité des strates bureaucratiques est une évidence commune, la critique du phénomène bureaucratique est rendue difficile par le fait que ses victimes (administratifs, universitaires et chercheurs) en sont aussi des rouages, notamment vis-à-vis des plus précaires.

À bien des égards, les middle managers qui dirigent les établissements de recherche et d’enseignement supérieur sont eux aussi soumis au contrôle normatif et ne décident de rien. Ces « nouveaux dirigeants de la science » n’ont plus grand chose à voir avec les mandarins de l’ère gaullienne (les « patrons ») (Aust et al. 2021) : ces « ex-pairs » deviennent des professionnels de la gestion et de la com’ au fil de leur ascension dans la technobureaucratie et perdent tout contact avec la recherche comme avec l’enseignement (Laillier et Topalov 2022).

L’Université et la recherche reposent pourtant sur le principe d’autonomie vis-à-vis des pouvoirs politique, économique et religieux. Elles ne peuvent reposer que sur des normes, des valeurs, des principes éthiques et des procédures auto-instituées par la communauté académique. Ce principe premier est équilibré par un second principe, de responsabilité devant la société. La reprise en main managériale du monde savant mise en œuvre depuis 20 ans lui est particulièrement préjudiciable. Soulignons qu’il n’est pas ici question de nostalgie de la bureaucratie ministérielle avec qui se faisait des « navettes » pour chaque poste et chaque formation, mais de préparer l’avenir. Dans la mesure où l’Université porte la fonction d’élaboration, de transmission et de critique d’un dire vrai sur le monde, le pourrissement à l’œuvre participe d’un délitement démocratique qui va s’accélérant avec la montée de l’illibéralisme autoritaire et xénophobe. Si des données parcellaires existent, sur la gabegie de l’ANR et du Hcéres par exemple, il n’existe de rapport ni de la Cour des Comptes ni de France Stratégie sur la part des ressources budgétaires de l’ESR captées et dissipées en pure perte par la bureaucratie. Nos propres estimations (entre 20% et 30%) nécessitent d’être consolidées, qui coïncident grossièrement avec la part de notre temps occupée à des activités sans intérêt ni fondement.

La société bureaucratique totale mise en place au sein du bloc marxiste-léniniste, la bureaucratie tayloriste de l’ère fordiste et la bureaucratie managériale contemporaine ne sont pas réductibles à une même forme abstraite d’organisation anhistorique. Aussi évoquerons nous dans un prochain billet les spécificités de la bureaucratie managériale de l’enseignement supérieur et de la recherche. Dans un troisième volet, nous évoquerons le rôle de la « communication » et du travail de pourrissement de la langue dans les attaques contre l’Université et de la recherche.

Conclusion à la manière du Lagarde et Michard

Vous analyserez ce discours prononcé par M. Petit, manager du CNRS, lors de son audition au Sénat en en relevant les éléments caractéristiques du phénomène bureaucratique. Vous en discuterez les conséquences anticipables.

« Au début de l’exercice, il avait été proposé que les PEPR soient pilotés par plusieurs ONR, ce que nous avons fait, mais le paysage français étant ce qu’il est, on nous a dit — pour des raisons bureaucratiques — qu’il fallait finalement une seule tête de file. En réalité, même s’il y a un pilote principal, les PEPR sont scientifiquement pilotés par plusieurs ONR. La recherche n’est pas un jardin à la française. Pour la première fois, l’idée que les ONR étaient des institutions compétentes qui savaient où se situaient les bons et les très bons chercheurs a été comprise. Quand Didier Deschamps choisit les joueurs de l’équipe de France de football, il ne lance pas un appel à projets pour savoir où sont les bons joueurs, il les connaît. Pour nous, c’est la même chose. [Les organismes de recherche transformés en agences de programme] utilisent une partie de l’argent des PEPR de façon top down en choisissant les équipes et les équipements à financer. Dans un domaine donné, il est totalement illusoire d’imaginer qu’un chercheur du fin fond de la Lozère ou du Cantal, dont on n’a jamais entendu parler, apparaisse subitement grâce à un appel à projets. […] II faut un bon équilibre entre appels à projets et stratégie top down et de ce point de vue là les PEPR ont permis de quelque peu rééquilibrer les choses. Toutefois, il faut être clair : si chaque année les contribuables donnent 3 Md€ au CNRS, ce n’est pas pour faire de la recherche “pépère”. [Le CNRS] va financer de “gros projets” autour de 2,5 à 3 M€, soit une quinzaine, avec une notion de risque à définir, sans lancer d’appels à projets, mais va décider de façon top down en assumant ses responsabilités. »

Bibliographie

Jérôme Aust, Pierre Clément, Natacha Gally et al. (2021) Des patrons aux ex-pairs. Réformes de l’État, mobilisations professionnelles et transformations de l’élite du gouvernement de la recherche en biomédecine en France (fin des années 1940-début des années 2000), Gouvernement et action publique, 2021/3 (vol. 10), p. 9-42. doi:10.3917/gap.213.0009.

Michel Crozier (1963) Le phénomène bureaucratique. Essai sur les tendances bureaucratiques des systèmes d’organisation modernes et sur leurs relations en France avec le système social et culturel, Seuil.

Luc Boltanski et Ève Chiapello (1999) Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard.

Isabelle Bruno et Emmanuel Didier (2013) Benchmarking. L’État sous pression statistique, Zones.

Cornelius Castoriadis (1990) La Société bureaucratique. Écrits politiques 1945-1997, Éditions du Sandre.

Françoise Dreyfus (1999) L’invention de la bureaucratie : Servir l’État en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, XVIIIe – XXe siècle, La Découverte.

Benjamin Ginsberg (2011) The Fall of the Faculty: The Rise of the All-Administrative University and Why It Matters, doi:10.1093/oso/9780199782444.001.0001

David Graeber (2015) Bureaucratie. L’utopie des règles, Paris, Les Liens qui libèrent, traduit de l’anglais par Françoise Chemla.

Béatrice Hibou (2012) La bureaucratisation du monde à l’ère néolibérale. Paris, La Découverte, coll. « Cahiers libres ».

Joël Laillier et Christian Topalov (2022) Gouverner la science. Anatomie d’une réforme (2004-2020), Marseille, Agone, coll. « L’ordre des choses ».

Claude Lefort (1971) « XII. Qu’est-ce que la bureaucratie ? », in Éléments d’une critique de la bureaucratie, Librairie Droz.

Thibault Le Texier (2016) Le maniement des hommes. Essai sur la rationalité managériale. La Découverte, « Sciences humaines ». doi : 10.3917/dec.letex.2016.01.

Danièle Linhart (2010) La modernisation des entreprises, La Découverte, coll. Repères.

Danièle Linhart (2015) La comédie humaine du travail. De la déshumanisation taylorienne à la sur-humanisation managériale, Érès.

Max Weber (1971) Économie et société, tome 1 : Les catégories de la sociologie (1ère édition, en allemand, 1921). Plon.